Ami de Picasso, Lorca, Miró, Éluard, Vlaminck…

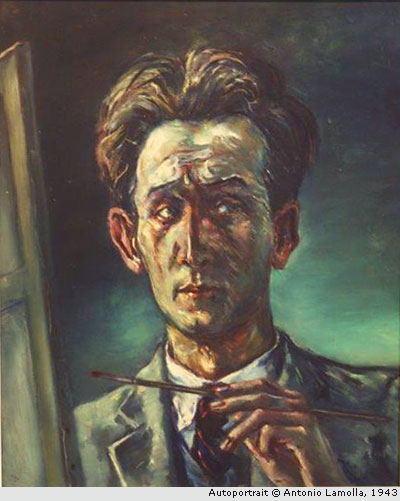

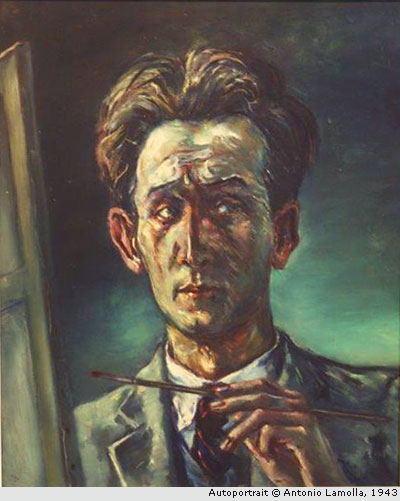

Il eut Picasso pour maître, Miró, Éluard, Lorca ou Vlaminck pour amis, côtoya Brassens dans les cercles anarchistes d’après-guerre et fut sans doute, avec Dali, le précurseur de la peinture surréaliste catalane. Né à Barcelone le 24 juin 1910, Antonio García Lamolla, dit Lamolla, est mort à Dreux il y a trente-cinq ans, le 13 janvier 1981… mais reste encore à découvrir.

C’est ainsi que fonctionne notre société, ainsi que fonctionnent les politiciens, les médias, les éditeurs, les maisons de disques, tout le monde : à coups de commémorations. Alors, pourquoi ne pas y aller de la mienne – oh ! bien modeste, à l’image du personnage… –, sachant que si je ne m’y colle pas, personne ne le fera à ma place : j’étais en effet son neveu et seul filleul. Voici donc retracée à grands traits l’histoire d’un illustre inconnu, d’un grand peintre reconnu par ses pairs mais presque totalement ignoré des médias. « La lumière ne se fait que sur les tombes », disait Ferré qui le connaissait aussi.

En 2010, la ville de Lérida (Lleida en catalan) où Lamolla passa l’essentiel de son adolescence et les prémices de sa vie d’adulte, de 1914 jusqu’à son engagement dans l’armée républicaine en 1937 au lendemain du putsch franquiste, célébra dignement le centenaire de sa naissance. Sous le titre Lamolla, miroir d’une époque, on y présenta notamment au Museu d’Art Jaume Morera, du 26 octobre 2010 au 31 janvier 2011 (puis à Ségovie du 11 février au 30 mai et à Saragosse du 21 juin au 16 septembre) une extraordinaire exposition de ses œuvres surréalistes, des toiles et des sculptures, complétée de certains de ses premiers tableaux réalisés en exil. On y trouvait aussi de nombreuses illustrations témoignant de son implication au service de la liberté dans diverses revues artistiques d’avant-garde.

Le jour du vernissage, les spécialistes venus de Barcelone et de Madrid pour commenter sa peinture mirent l’accent sur l’importance de son rôle et la place de pionnier qu’il occupait dans le surréalisme catalan des années trente. On y rappela qu’il exposa à Madrid dès 1935 – à l’âge de 25 ans –, à la même époque que Dali et Miró, eux aussi pour la première fois. Prévue du 2 au 16 décembre, cette expo (composée de 17 peintures, 23 dessins et quatre sculptures) fut un tel succès critique et populaire qu’on dut la prolonger jusqu’au 28.

Parmi ses visiteurs illustres, un certain Federico García Lorca qui, émerveillé par les bleus de ses toiles, écrivit spontanément un poème en son hommage. Ce jour-là naquit une franche amitié entre le poète et le peintre. L’année suivante, Lorca lui annonça même sa venue chez lui, accompagné par Dali ; il était notamment question que Lamolla, grand amateur de musique et de chanson, leur fasse découvrir le répertoire musical des Gitans (que Lorca appréciait beaucoup, cf. Le Romancero gitano…) de Lérida. Mais la guerre civile, déclenchée le 17 juillet 1936, empêcha ce séjour d’avoir lieu et les deux hommes ne se revirent plus jamais.

Pour ma part, qui vécus une large part de mon enfance dans l’atelier de Lamolla, à le regarder peindre avec admiration, je dus patienter jusqu’au 26 octobre 2010 pour découvrir, au musée de Lérida (qui s’était fait prêter, récupérées en Espagne mais aussi en France auprès de propriétaires divers), des toiles que je n’avais jamais vues. Ni mes proches ni moi – excepté ma mère et sa sœur aînée, Fidela, qui avait connu puis épousé Lamolla à Lérida. Parmi celles-ci, hasard incroyable ou signe du destin (n’est-ce pas, Éluard ?), une peinture de 1934 intitulée Il a plu des chansons… en français dans le texte !!! Pour quelqu’un qui a passé sa vie à mettre en avant la chanson française (et adore la peinture), vous ne croyez pas qu’il y a là, rétrospectivement, de quoi s’interroger ?

Il est du reste fort possible que cette toile ait fait partie de l’exposition logicofobista (un mouvement pictural formé d’un groupe de peintres catalans, au premier rang desquels figuraient Miró, Dali… et Lamolla), présentée à Barcelone du 5 au 15 mai 1936 : « l’exposition la plus importante du surréalisme espagnol », écrit Jesús Navarro Guitart, directeur du Museu d’Art Jaume Morera et biographe de Lamolla (éd. Alzafeta, Lleida, 2011). Toujours est-il que Paul Éluard, qui s’était déplacé spécialement à Barcelone pour cette expo, avait déjà rencontré mon oncle quelques mois plus tôt, en janvier 1936, à l’occasion d’une exposition de Picasso. Cette fois-là – où le poète donna une conférence sur le père du cubisme (« Picasso selon Éluard, selon Breton et selon lui-même »), une autre intitulée « Qu’est-ce que le surréalisme ? » et fit une lecture de son œuvre poétique –, il prit contact avec les artistes catalans qui s’identifiaient à ce mouvement. Parmi eux, Lamolla, dont il découvrit l’œuvre avec enthousiasme, au point de noter son grand intérêt « non seulement pour tout ce qu’il a déjà fait, qui nous interpelle, mais aussi pour tout le potentiel qu’il possède en lui ».

Lamolla, qui peignait depuis sa plus tendre enfance, n’avait encore que 26 ans, mais il entretenait déjà une correspondance avec Picasso, avait noué des liens d’amitié avec Miró et Lorca, était salué par le grand critique d’art madrilène Manuel Abril, etc. Ce dernier fut d’ailleurs le commissaire général de la grande exposition présentée à Paris, au Musée du Jeu de Paume, du 12 février au 5 avril 1936, L’Art espagnol contemporain, où Lamolla exposa une toile de 1934 et cinq autres de 1935, aux côtés de Solana, Vásquez Díaz, Gargallo, Picasso, Juan Gris et nombre d’artistes prometteurs entre lesquels il allait être particulièrement remarqué par le critique du Temps, René Jean, et celui du Jour, Chamine. Bref, l’avenir s’annonçait sous les meilleurs auspices pour Antonio Lamolla (ou Antoni, en catalan) dont le talent lui ouvrait toutes grandes les portes de l’histoire de la peinture.

C’était compter sans Franco qui, quelques mois plus tard, soutenu par les fascistes et les nazis, allait trahir la République espagnole. Je vous la fais courte – d’autant que j’ai déjà évoqué ce pan de vie familial – mais après avoir rejoint les rangs républicains, tout en collaborant à diverses revues artistiques à caractère libertaire, il prit finalement le chemin de l’exil, à travers les Pyrénées, durant le terrible hiver 1939.

Arrivé en France, il fut parqué au Barcarès (le troisième camp de concentration ouvert par les autorités, le 14 février, après Argelès-sur-Mer le premier – où fut enfermé mon père Alfredo – et Saint-Cyprien le 8). Là il allait retrouver par hasard son beau-frère Bienvenido, jeune frère de ma mère, qui ne tarderait guère plus de six mois à mourir des mauvais traitements reçus… « Bienvenu », tu parles !

Dans le même temps, mais de leur côté, quatre femmes connaissaient les mêmes affres de l’exode : ma grand-mère, ma mère, sa sœur aînée Fidela (épouse et désormais enceinte de Lamolla) et leur jeune cousine Rosa, qui avaient fui les bombardements franquistes de Lérida (lesquels, avant Guernica, firent de nombreuses victimes civiles dont des écoliers), pour Barcelone qui résistait encore. Parvenues à la frontière française, on les fit monter dans un train qui les conduisit directement, sans leur dire ni demander quoi que ce soit, jusqu’à Dreux, neuf cents kilomètres plus haut. Maire de cette sous-préfecture située à 35 km de Chartres et à 80 de Paris, grand humaniste, Maurice Viollette (1) avait en effet choisi d’ouvrir les portes de sa ville aux républicains espagnols, malgré le fait qu’une grande partie de la presse et de l’opinion françaises, alors, les conspuait en les traitant de va-nu-pieds et de bolcheviques…

1. Maire de Dreux dès 1908, ministre d’État sous le Front populaire de 1936 à 1938, sénateur révoqué puis arrêté sous le gouvernement de Vichy, il sera réélu à la Libération et restera maire de Dreux et président du conseil général d’Eure-et-Loir jusqu’à sa mort en 1960, à 90 ans.

D’illustres personnages mais surtout de beaux humains qui avaient connu Lamolla en Espagne tentèrent alors de le faire sortir du camp pour qu’il émigre au Mexique (comme le cinéaste Luis Buñuel et bien d’autres républicains espagnols) : Joan Miró, le peintre et poète surréaliste anglais Roland Penrose (futur Lord Penrose) et le critique et historien d’art français Christian Zervos.

En définitive, Fidela étant sur le point d’accoucher, Lamolla bénéficia d’un privilège exceptionnel : grâce à l’intervention de Maurice Viollette, justement, auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, on l’autorisa à quitter le camp pour rejoindre sa femme. Et c’est ainsi que le 25 août 1939 naquit André Garcia Lamolla (mon premier cousin « français ») qui, pour la petite histoire, fut le premier enfant de réfugiés républicains espagnols à voir le jour en Eure-et-Loir.

En définitive, Fidela étant sur le point d’accoucher, Lamolla bénéficia d’un privilège exceptionnel : grâce à l’intervention de Maurice Viollette, justement, auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, on l’autorisa à quitter le camp pour rejoindre sa femme. Et c’est ainsi que le 25 août 1939 naquit André Garcia Lamolla (mon premier cousin « français ») qui, pour la petite histoire, fut le premier enfant de réfugiés républicains espagnols à voir le jour en Eure-et-Loir.

Triste revers de la médaille, mon jeune oncle maternel Bienvenido – que ma grand-mère (c’est un incroyable roman… vrai) était retournée chercher au camp du Barcarès, seule, alors qu’elle ne parlait pas un mot de français et que son fils était incapable de se mouvoir par lui-même – décédera au même moment ; devenant, lui, le premier républicain espagnol à mourir en terre d’Eure-et-Loir (il repose aujourd’hui au cimetière de Dreux auprès de sa mère). Il avait 24 ans.

Un département où Lamolla passerait dès lors le reste de sa vie, à Dreux où naîtraient ses trois autres enfants, Antoine, Carmen puis Yolande, et où il créerait un atelier suivi au fil des ans par de nombreux élèves ; mais d’abord dans le village de Brézolles où il conserverait longtemps une petite propriété en lisière de campagne.

Là, il deviendrait rapidement un intime de Maurice de Vlaminck, grand ami de Derain et créateur avec lui et Matisse du fauvisme né l’été 1905 à Collioure (…où s’acheva le voyage du poète Antonio Machado chanté par Aragon). Soixante-dix ans après la rencontre  des deux hommes à Rueil-la-Gadelière, Godelieve de Vlaminck, l’une des deux filles du peintre, ferait le déplacement à Lerida (cf. notre photo de famille). Et surtout, en signe de fidélité, elle compléterait l’expo de la plus belle des façons en y associant à titre exceptionnel plusieurs chefs-d’œuvre de son père, dont un célèbre autoportrait à la pipe.

des deux hommes à Rueil-la-Gadelière, Godelieve de Vlaminck, l’une des deux filles du peintre, ferait le déplacement à Lerida (cf. notre photo de famille). Et surtout, en signe de fidélité, elle compléterait l’expo de la plus belle des façons en y associant à titre exceptionnel plusieurs chefs-d’œuvre de son père, dont un célèbre autoportrait à la pipe.

Arrêt sur image : détail amusant, on aperçoit cet autoportrait dans l’atelier de Vlaminck, accroché en haut à droite, sur la photo dont je vous offre – plus bas dans cet article – la primeur sur la… toile. Attention, document ! Une photo de la collection personnelle de mes parents : ce jour de 1948, en effet, bien qu’absents sur la photo, ils avaient été invités en même temps que mon oncle, ma tante et leur jeune fils Antoine, qu’on voit ici avec d’autres amis, en compagnie de l’épouse de Vlaminck, Berthe Combe, et de Marianne Oswald qui était alors une chanteuse « réaliste » extrêmement célèbre (elle allait d’ailleurs consacrer un film documentaire à Vlaminck).

Tenez, pour en finir avec cet aparté, pour le plaisir et pour le désespoir aussi, car rien n’a changé depuis en la matière, celle des gens qui ont faim, ce Prévert-Kosma toujours d’actualité, interprété par Marianne Oswald :

Dans les années 40, Lamolla décrivait ainsi son environnement humain à l’un de ses correspondants espagnols : « Je mène une vie assez retirée et, bien que j’entretienne de nombreuses relations dans la région, je n’y compte que peu d’amis. Je n’ai de relations familières qu’avec le peintre Vlaminck et sa famille, qui vivent à huit kilomètres de chez nous. C’est un excellent ami, comme il en existe bien peu. »

À cette époque, il poursuivait son œuvre surréaliste, créant des toiles d’une intensité inouïe, souvent très sombres, marquées par le désastre de la guerre (Arriba España, viva la muerte, L’Épouvantail, La Bombe atomique, Les Chevaux…), et d’autres, plutôt tournées vers l’espérance, au contraire (même raisonnée), comme La Musique. Et puis, peu à peu, devant l’insuccès commercial et les difficultés matérielles, confronté à la nécessité de faire vivre sa famille, il glissa vers la peinture figurative.

En réalité, il continuait de peindre dans son style d’avant-guerre, en le faisant évoluer, jusque dans les années 70, mais dans la plus grande discrétion. Ses toiles absolument magnifiques, confondantes de puissance, d’une originalité totale, étaient remisées dans l’un de ses deux ateliers de Dreux, dissimulées derrière une tenture, et je crois bien avoir été l’un des rares à bénéficier du privilège de pouvoir les admirer de son vivant. J’imagine que c’était dû surtout à mon jeune âge et à ma curiosité affichée, car je passais le plus clair de mon temps libre, surtout le jeudi, à le voir peindre. Sa palette apparemment anarchique, la façon dont il mélangeait ses couleurs et bien sûr son art, qui me paraissait magique, me transportaient d’admiration.

Et puis, entre deux peintures à l’huile, deux gouaches ou deux croquis au fusain, il prenait son violon ou sa mandoline et se plaisait à me faire partager de merveilleux moments, car il jouait très bien de ces instruments… et voyait bien combien j’y étais sensible. Aujourd’hui je crois pouvoir dire que si je dois l’essentiel de ma passion pour la chanson à ma grand-mère, c’est mon oncle qui m’initia à la musique. C’est chez lui aussi que, très-très jeune, j’entendis Brassens pour la première fois. Marqué à jamais, d’abord et en particulier, par Le Gorille, Le Petit Cheval, Les Amoureux des bancs publics, Chanson pour l’Auvergnat et Les Sabots d’Hélène…

Son œuvre surréaliste laissée de côté, par force, Lamolla allait dès lors peindre des centaines de toiles représentant des paysages, des vues de villes et de villages, des bouquets de fleurs, des natures mortes, des nus, des portraits (notamment de don Quichotte)… ou des sujets religieux comme un impressionnant Christ en croix ou une Descente de croix monumentale. Ses pérégrinations le menèrent partout dans l’Hexagone, ainsi que dans plusieurs pays européens, exposant sur place, dans de prestigieuses galeries parisiennes ou lors de salons, entre autres (mais systématiquement)

Son œuvre surréaliste laissée de côté, par force, Lamolla allait dès lors peindre des centaines de toiles représentant des paysages, des vues de villes et de villages, des bouquets de fleurs, des natures mortes, des nus, des portraits (notamment de don Quichotte)… ou des sujets religieux comme un impressionnant Christ en croix ou une Descente de croix monumentale. Ses pérégrinations le menèrent partout dans l’Hexagone, ainsi que dans plusieurs pays européens, exposant sur place, dans de prestigieuses galeries parisiennes ou lors de salons, entre autres (mais systématiquement)  au Grand Palais, au Salon des Indépendants.

au Grand Palais, au Salon des Indépendants.

Il aimait spécialement la Bretagne où il se rendait aussi souvent que possible. Dans les années 60, la réflexion d’un conférencier breton, commentant son Chemin de croix réalisé pour l’église de Trébeurden résumait bien la place réelle de l’artiste, bien que méconnue du plus grand nombre : « Antonio Lamolla est à la peinture ce que Federico García Lorca est à la poésie. Mais si le poète espagnol fut fusillé par les franquistes, Antonio Lamolla lui survécut en s’exilant en France. La douleur de l’exil et sa peur rétrospective transparaissent dans toute son œuvre. » (2)

2. Cité par Pierlouim dans son excellent blog sur la ville de Dreux, ses concitoyens ou visiteurs célèbres (le grand dramaturge Jean de Rotrou, le poète et cofondateur de l’Académie française Antoine Godeau, Victor Hugo qui fit à pied, à 19 ans, le voyage de Paris à Dreux pour y retrouver sa belle contre l’avis des parents de celle-ci, etc.), où il a déjà consacré plusieurs sujets à Lamolla, dont celui-ci, très bien documenté.

Anecdote éloquente : intime de Vlaminck, je l’ai dit, et ami respectueux et déférent de Picasso depuis les années 30, il se proposa comme médiateur entre les deux hommes pour en finir avec une polémique née entre eux depuis que le premier avait accusé le second d’être le père et l’instigateur de « l’art dégénéré du cubisme »… Voici ce que Lamolla écrivit (en espagnol) au maître de Malaga dans une lettre postée depuis Brézolles et datée du 22 avril 1947, où il s’excusait de ne pas être encore allé le voir en France.

« Cher compatriote Picasso,

Pour rompre avec cette bizarrerie, je me permets de vous dire que, depuis que je suis réfugié en France, j’ai pensé à plusieurs reprises à vous rendre visite. Seule la timidité m’en a empêché, qui est d’ailleurs la cause de mon isolement. Vous avez à présent tellement d’admirateurs qui vont continuellement vous importuner, que je n’ai pas voulu être un de plus à voler de précieuses minutes à un artiste de votre stature.

Je vous écris aujourd’hui poussé par un devoir sacré né en moi, après une récente visite à mon voisin Vlaminck, lequel vit à 8 km du village où j’habite. […] Il n’est pas utile que je vous donne des détails sur ce peintre, car vous le connaissez sans aucun doute mieux que moi. Ce que je voulais vous dire, c’est que je suis stupéfait et admiratif devant sa production.

Pardonnez mon intervention quichottesque, mais je dois vous dire que vous êtes tous deux, Picasso et Vlaminck, deux colosses dotés de forces suffisamment égales pour vous lancer dans des discussions ou polémiques stériles. Si je peux vous être utiles,  je me mets à votre disposition, désireux de pouvoir atténuer cet incident, qui ne fait que réjouir les médiocres. Soyez généreux avec un artiste pour lequel les circonstances sont actuellement défavorables mais dont le nom, au siècle prochain – comme celui de Picasso – sera prononcé avec vénération. Je m’acquitte ici d’un devoir de conscience.

je me mets à votre disposition, désireux de pouvoir atténuer cet incident, qui ne fait que réjouir les médiocres. Soyez généreux avec un artiste pour lequel les circonstances sont actuellement défavorables mais dont le nom, au siècle prochain – comme celui de Picasso – sera prononcé avec vénération. Je m’acquitte ici d’un devoir de conscience.

Je reste votre obligé.

Avec un salut cordial. »

La timidité, le tempérament quichottesque, le devoir de conscience, l’urgence de faire le lien… et la prescience du rôle de la postérité. J’ai comme l’impression de reconnaître ces traits de caractère… Un peu d’inconscience aussi, non seulement parce qu’il avait affaire à des aînés (Vlaminck venait d’avoir 71 ans, Picasso en avait 66 et Lamolla seulement 37 !), mais bel et bien à des « colosses », en effet, de la peinture mondiale. Et à un colosse tout court, s’agissant de son voisin qui mesurait 1,80 m ce qui ne laissait pas d’être impressionnant à l’époque, et ne devait pas peser loin d’un quintal. Mais ô combien avait-il raison en parlant des polémiques qui ne font que réjouir les imbéciles et les improductifs !

En commun, outre la proximité et bien sûr la sensibilité artistique, entre l’homme du Sud, catalan, et l’homme du Nord, d’origine flamande, entre celui qui avait fui à son corps défendant les couleurs éclatantes de la Catalogne et celui qui avait choisi de s’abriter sous les ciels tourmentés des confins de la Beauce et de la Normandie, entre l’un des pionniers avec Dali du surréalisme catalan et l’un des trois principaux artisans du fauvisme avec Matisse et Derain (Terrus, le peintre d’Elne et grand ami du sculpteur Maillol, en fut le quatrième mousquetaire), il y avait aussi leur amour de la musique, de la chanson et du violon en particulier.

Le second, avant même de vivre de sa peinture, avait été violoniste professionnel. Un sportif accompli aussi, malgré le fait que la pipe ne quittait plus sa bouche (Lamolla, lui, c’était plutôt le cigare ou le cigarillo) : un véritable athlète et même un coureur cycliste ! Quelle destinée que celle de Vlaminck ! Finalement, il ne s’échapperait plus de sa petite bourgade d’Eure-et-Loir, où il repose aujourd’hui, que pour rejoindre le paradis des magiciens du pinceau et du beau, le 11 octobre 1958. Allez savoir si, pour l’occasion et malgré ses 82 ans, il n’enfourcha pas une dernière fois sa bicyclette…

Lamolla-Vlaminck, Vlaminck-Lamolla… Une chose, en revanche, les distingua dans leur vie pratique, la notion d’une certaine insouciance du lendemain. Si un jour Vlaminck accepta de vendre la totalité de sa production, tout ce qu’il avait peint et se trouvait encore dans son atelier, au grand marchand d’art Ambroise Vollard (que Gauguin, qui n’écoulait une toile que de loin en loin, et encore, à vil prix, traitait d’escroc), mon oncle refusa de signer lorsqu’on lui mit sur la table une proposition du même type. C’était pourtant, surtout quand on sait ce que tirer le diable par la queue signifie, une proposition qui ne se refusait pas ! Je me souviens qu’on évoqua la question dans le cercle familial restreint, c’était à la fin des années 60 : cela se comptait en millions de nouveaux francs…

Peut-être aurait-il accepté (je n’y crois pas trop cependant), si l’offre d’achat n’eût été assortie d’une préemption sur toutes les œuvres à naître ; laquelle, pour Lamolla, prit aussitôt l’allure d’une condition inacceptable. Adieu veaux, vaches, cochons, couvée… fors la dignité et le respect de soi.

Lamolla attendit les prémices de la fin du franquisme avant de retourner épisodiquement en Espagne, pour y retrouver certains de ses parents et amis d’enfance et repartir peindre à travers la péninsule. En Catalogne bien sûr (où je le suivis, seul, un été, le temps de tourner un petit film sur lui, en 8 mm couleurs, à l’époque où j’hésitais encore entre l’école de journalisme et l’institut des hautes études cinématographiques – il fut d’ailleurs projeté en boucle aux expos 2010 et 2011 de Lérida, Ségovie et Saragosse), mais aussi en Andalousie, en Castille, à Tolède… Des expositions suivirent ici ou là ; la première depuis la guerre civile en septembre 1966 à Borges Blanques, dans la province de Lérida, une autre en 1974 à Madrid, symboliquement très importante, trente-neuf ans après sa rencontre avec Lorca.

Là, du 29 janvier au 12 février à la Galeria Quixote (ça ne s’invente pas !), Madrid découvrit d’un coup le versant figuratif de son inspiration : quarante-six œuvres composées pour la plupart de paysages captés au cours de ses voyages, depuis son retour en Espagne (où, malgré un pied-à-terre à Lérida et l’ouverture d’un nouvel atelier non loin de là, à Guimerá, jamais il n’envisagea de revenir définitivement) ; mais aussi d’Amsterdam, de Bruges, de Venise, de Naples, de Gênes… et bien sûr de Paris.

Après Madrid, il y eut Barcelone (aujourd’hui on trouve plusieurs de ses toiles surréalistes au Museu Nacional d’Art de Catalunya à côté des « grands maîtres » qui furent ses amis) ; mais il dut attendre 1976 pour que soit enfin réalisée à Lérida une exposition anthologique de son œuvre.

À Dreux, puisqu’il faut bien revenir à son port d’attache, où il vécut finalement plus de temps qu’en Espagne, il s’intégra de la meilleure des façons, en donnant le meilleur de lui-même aux autres. Tout le monde se souvient de lui avec bonheur, admiration et tendresse ; comme d’un homme très simple et avenant, presque ordinaire, timide jusqu’au bout alors qu’il était pétri d’un talent hors du commun.

Au cours des décennies 60 et 70, il peignit nombre de paysages et de rues du cru, exposa à plusieurs reprises dans la ville. En 1961 notamment, du 3 au 15 décembre, où l’ex-réfugié arrivé avec presque rien sur le dos et rien du tout dans les poches, paya largement sa dette en rendant Hommage à Dreux et au Pays Drouais : soixante peintures et gouaches dont trente-six rien que sur le thème. La mairie en acheta quelques-unes, dont une superbe Grande Rue de nuit (la grande rue Maurice-Viollette...) qui trône aujourd’hui à la place d’honneur dans le bureau du maire, et une autre (Rue Philidor) qu’on peut découvrir au Musée d’art de Dreux, tout près d’un somptueux Monet et, devinez donc, d’un… Vlaminck. Surtout, le maire en profita pour lui passer commande d’une grande fresque sur la danse pour le Foyer du Théâtre de Dreux. Elle y est toujours, c’est une œuvre allégorique, débordante de couleurs, de près de quatre mètres sur deux…

Antoni(o) García Lamolla qui ne signait jamais que Lamolla (le nom de famille de sa mère), victime d’une maladie respiratoire, disait adieu aux siens un triste 13 janvier d’il y a trente-cinq ans. Il avait seulement 70 ans, dont quarante et un passés en France… Le temps est venu sans doute que celle-ci à son tour, la ville de Dreux en particulier, lui rende un peu de ce qu’il lui a apporté. Comment ? Par une grande exposition pardi ! Et pourquoi pas, pour commencer, en donnant son nom à une rue, à une place ou à un bâtiment culturel de la ville... le Théâtre par exemple ?

Je l’ai indiqué au début : j’étais son filleul, à lui l’anarchiste (respectueux toutefois, jusqu’au péril de sa vie, des œuvres d’art qu’il sauva dans les églises pendant la guerre civile), moi, le fils d’un commandant de l’armée républicaine « rouge ». C’est tout dire du rôle décoratif des traditions dont il ne faut pas exagérer le poids. Ce que je n’ai pas précisé, c’est que le baptême avait eu lieu dans l’église de Brézolles (peinte évidemment par Lamolla, à l’instar de celle d’Auvers-sur-Oise…), posée bucoliquement au bord de l’étang. À Brézolles oui, dont le présentateur du journal de 8 h de Radio Canada, à l’heure de plus grande écoute, dirait quelque cinquante ans plus tard que c’était « l’adresse mythique de la chanson francophone »… Tout se recoupe, non ?

Et pourtant, savez-vous en quelle langue on parla surtout ce jour-là dans l’enceinte apostolique et romaine, où mon oncle se suspendit à la corde de la cloche, à tour de rôle avec l’hôte en soutane de ces lieux, pour voir qui la ferait sonner le plus longtemps ? Pas en français ni en espagnol ni même en latin. Je vous le donne en mille : le curé, heureux comme tout de retrouver des « pays », venait d’arriver, encore écrasé de nostalgie, directement de Perpignan ! On m’a dit depuis que jamais on n’avait entendu le catalan chanter aussi bien dans les c(h)œurs que ce jour-là à Brézolles…

/image%2F1490260%2F20221111%2Fob_43f924_banniere11112022.gif)