Pour que vive « Alors... Chante ! » à Castelsarrasin

De A comme Alexis HK ou Amélie-les-Crayons à Z comme Zaz en passant par Bénabar, Cabrel, Dorémus, Zaza Fournier, Guidoni, Juliette, Karimouche, Renan Luce, Cyril Mokaïesh, Néry, les Ogres de Barback, Perret, Sanseverino, Anne Sylvestre et Carmen Maria Vega, quel plateau ! D’autant plus exceptionnel… qu’il aurait pu l’être plus encore ! Sans le vouloir, comme un train peut en cacher un autre, les heureux élus ont en effet caché aux yeux du public ceux qui souhaitaient participer aussi à la fête et ont dû y renoncer : la soirée a duré près de quatre heures et demie, impossible d’envisager davantage. Ou alors, pour arriver à programmer tous les postulants, il aurait fallu que cet événement de plein air célébrant les trente ans du festival « Alors… Chante ! » se confonde, une semaine durant, avec sa trentième édition – laquelle, c’est l’espoir qu’a fait naître ce 12 septembre 2015, est prévue en mai prochain, non plus à Montauban mais bel et bien à Castelsarrasin.

Résumé (succinct) des chapitres précédents. À quelques mois de fêter (comme toujours au joli mois de mai, autour du pont de l’Ascension) son édition numéro trente (la première avait eu lieu en 1986, un an après la création des Francofolies de Jean-Louis Foulquier), Alors… Chante ! s’est vu amputer sans préavis des aides municipales qui lui étaient indispensables. Incroyable mais vrai. Quand ils entendent le mot culture, certains élus confits en certitudes extrêmes (et usurpant l’étiquette républicaine qui appartient à tous) dégainent leur revolver… On a craint la faillite, le dépôt de bilan et la disparition définitive de la manifestation ; et puis, suite aux dernières municipales, le nouveau maire (divers gauche) de Castelsarrasin, petite sous-préfecture du Tarn-et-Garonne toute proche de Montauban, a proposé aux dirigeants de l’association Chants Libres, organisatrice du festival, d’accueillir celui-ci dans sa bonne ville. Pour symboliser sa renaissance, on a lancé alors l’idée d’un concert symbolique de soutien.

Sans invoquer les grands disparus comme Ferré, Leprest, Moustaki ou Nougaro, fidèles d’Alors… Chante ! (et de Jo Masure, son directeur-fondateur) qui auraient de toute évidence tenu à être là, et sans parler d’autres amis indéfectibles mais à divers titres indisponibles comme Leny Escudero ou Renaud, nombreux ont été les artistes à proposer leur venue à titre gracieux. Entre autres postulants des plus légitimes dans ce haut lieu voué en grande part à la découverte de nouveaux talents (Aldebert, Agnès Bihl, Cali, Jeanne Cherhal, Thomas Fersen, Presque Oui, Olivia Ruiz, Têtes Raides…), il s’en trouvait d’aucuns, tels Chanson Plus Bifluorée, Nilda Fernandez, Jamait, Gilbert Laffaille ou Xavier Lacouture, qui se seraient sentis comme à la maison ce soir-là – n’eût été, encore une fois, sa durée déjà limite. Il faut faire des choix et parfois aussi c’est le calendrier de vos engagements qui les opère à votre place.

La liste arrêtée, pour éviter de tomber dans l’écueil habituel de ces concerts collectifs qui se transforment vite en défilé aussi lassant qu’interminable (d’autant plus que La Demoiselle inconnue, qui bientôt ne devrait plus l’être, et un groupe nantais des plus prometteurs, La Belle bleue, deux découvertes récentes du festival, précédaient l’événement proprement dit), on a fait appel pour sa conception générale au grand échalas talentueusement atypique de Néry (ex-VRP). Et puis on s’est entendus sur une liste de chansons convenant le mieux à chacun dans l’optique choisie : la mise en avant du patrimoine de la chanson française plutôt que son propre répertoire. Et pour que tout ça tourne vraiment rond, on a multiplié les duos et les trios, à géométrie musicale variable. On a chanté avec un piano ou une guitare (voire deux ou trois), mais le plus souvent avec la magnifique formation de Juliette (cordes, cuivres…) sous la direction au clavier de l’excellent multi-instrumentiste et compositeur Franck Steckar. Outre l’apport ici ou là d’instruments additionnels comme le trombone ou le violoncelle des Ogres de Barback.

Les Ogres de Barback avec Karimouche

Pour quel résultat ? C’est simple : musicalement et techniquement, la soirée a été parfaite, sans le moindre temps mort et avec une sonorisation idéale – comme quoi c’est possible, même en plein air, même avec autant d’artistes aux univers différents. Mais sans l’esprit, bien sûr, sans le peintre qui joue sa vie au service de son art, le plus beau et luxueux des cadres ne compensera jamais une toile vide. Or, à Castelsarrasin, ce 12 septembre 2015, le tableau composé devant nous prenait des allures de toile de maître. Une réussite plus que rare dans ce genre d’exercice : exemplaire et jubilatoire. C’est « l’échanson de la chanson » (clin d’œil à une aimable et fidèle lectrice) qui vous le dit, parce qu’il en a vu d’autres, l’échanson en question, beaucoup, beaucoup d’autres, simple « privilège » de l’âge… À propos de peinture, belle idée d’avoir lancé la soirée avec le peintre Rénald Zapata, spécialiste de la peinture vivante (live painting, qu’ils disent) exécutée en deux coups de cuillère à pot, enfin de pinceau, pour faire surgir comme par miracle le portrait d’un Léo Ferré plus vrai que nature.

L’évidence à laquelle tout le monde s’est rendu, et même a succombé avec bonheur, c’est cette complicité radieuse et intergénérationnelle qui a pris corps non seulement sur scène mais aussi sur l’esplanade de la Promenade du Château... où ça n’était plus de la pluie, mais des trombes d’eau qui s’abattaient sur nous. Tout le monde debout, pas le choix, tout le monde logé à la même enseigne. Tout le monde trempé jusqu’aux os, ruisselant dedans et dehors, parapluie, poncho ou pas… Et malgré cela, tout le monde incroyablement stoïque. Jeunes et moins jeunes. Que dis-je, stoïque ? Aux anges ! C’est peut-être ça, finalement, qui a fait décider en haut lieu qu’il fallait mettre un terme au déluge… juste au moment où Francis Cabrel montait sur scène, armé de sa seule guitare.

C’était peut-être un test, histoire de jauger le degré de résistance du public d’Alors… Chante ! et la détermination des organisateurs à défendre et illustrer la francophonie. Ç’aurait pu être une punition, aussi, pour avoir osé défier les règles libérales (donc commerciales) d’uniformisation culturelle et linguistique auxquelles on se soumet aujourd’hui… Jamais on le saura, aurait dit l’ami Allain… Toujours est-il qu’après Cabrel, sur scène, c’était Mozart non pas qu’on assassinait mais qu’on invoquait, ainsi que Van Gogh, Colette ou le Grand Jacques… dans la bouche de Jean Guidoni rappelant les liens étroits unissant Leprest et le festival. Guidoni et Cyril Mokaiesh en duo : C’est peut-être…

La pluie a failli gâcher la fête. À la réflexion, elle a sans doute contribué à son succès, en la cimentant pour longtemps dans la mémoire des présents. « J’y étais ! » pourront-ils dire plus tard… Car c’est là que la chronique d’une mort annoncée a déraillé et que le festival s’est retrouvé à nouveau sur les rails. Il faut dire que le plateau proposé était digne des plus fins gourmets de la chanson. Il aurait même dû valoir à l’événement la une des médias nationaux. Je ne sais s’ils ont choisi de l’ignorer délibérément pour d’incompréhensibles et mauvaises raisons, mais si tel n’était pas le cas ce serait de la pure (et grave) incompétence professionnelle. Pour ne parler que du contexte local, le grand journal régional, La Dépêche du Midi, a eu l’extrême élégance de ne pas publier UNE seule ligne sur la soirée, ni le jour même pour l’annoncer ni le lendemain pour en rendre compte ! Seulement une espèce de brève un peu développée le surlendemain (en page 27 !), mettant l’accent sur la pluie et ne parlant que de l’entame du concert avec Pierre Perret… Voulez-vous que je vous dise ? Si c’était à refaire aujourd’hui, je ne ferais plus journaliste, ça n’est plus un métier qui (me) fait rêver !

S’il a plu, c’est surtout d’une pluie de chansons dont il faut parler (et se féliciter) : des chansons qui sont dans tous les cœurs, offertes en bouquet de fleurs. Pas de m’as-tu-vu ici, mais des chanteurs au service de leur art, jouant collectif. Ouverte par un judicieux pot-pourri instrumental de standards de la chanson française, Viens voir les comédiens (Aznavour) en fil rouge, la soirée a multiplié ainsi les hommages bienvenus.

Zaza Fournier, Carmen Maria Vega et Karimouche

À Piaf d’abord, avec Zaza Fournier et Karimouche (L’Accordéoniste) accompagnées par l’orchestre de Juliette, puis avec celle-ci en piano solo (Padam). À Gréco et Queneau (Si tu t’imagines) avec les deux premières rejointes par l’explosive Carmen Maria Vega (laquelle s’est illustrée récemment au Casino de Paris dans le rôle-titre de Mistinguett). À Boris Vian avec la même et Sanseverino, guitare rock en bandoulière, nous rejouant la scène de Fais-moi mal Johnny, tels des réincarnations de Boris et Magali (Noël) ; à Nougaro (Rimes) avec Bénabar et Renan Luce. À Renaud avec Renan, Alexis HK et Benoît Dorémus (Je suis une bande de jeunes), puis les Ogres de Barback et Sanseverino (La Tire à Dédé).

À Brassens avec Anne Sylvestre et Alexis HK (qui vient de monter un concert sur Brassens intitulé Georges et moi…), à travers son interprétation de la chanson du beau film d’Henri Colpi (auteur des paroles sur une musique de Georges Delerue), Heureux qui comme Ulysse (dont la vidéo ci-dessus – mise en ligne par des promoteurs de l’Occitanie… – propose des extraits).

Anne Sylvestre et Alexis HK

Et puis encore à la grande dame du fado, Amalia Rodrigues, avec Juliette et Sanseverino (Dans la maison sur le port). À Souchon avec Amélie-les-Crayons et Benoît Dorémus (Quand j’serai K.-O.). À Étienne Roda-Gil et Julien Clerc avec Cyril Mokaïesh et Zaz (Utile). À Bourvil et à sa Ballade irlandaise avec Amélie en piano solo (particulièrement superbe). À Leprest, je l’ai dit plus haut… Enfin à Gainsbourg, avec toute la « troupe » réunie au final, précédée par Néry et son Mardi gras higelinesque, pour chanter dans une belle pagaille savamment organisée Les Petits Papiers…

Dans l’intervalle, on a eu droit bien sûr à quelques perles personnelles des artistes présents. Entre autres : Aller sans retour, magnifique (et prémonitoire) chanson de Juliette sur l’exil, en piano-voix, comme Je suis de celles, qui, ne serait-ce que pour ce titre où il se glisse à merveille dans la peau d’une femme, devrait valoir à Bénabar un peu moins de condescendance de la part des ayatollahs de la chanson…

Et puis Repenti, ou l’art de Renan Luce (en guitare-voix) de renouer avec la chanson racontant une histoire ; Les gens qui doutent, d’Anne Sylvestre, en duo avec l’adorable Amélie-les-Crayons, accompagnées au piano par la tout aussi charmante et talentueuse Nathalie Miravette. D’autres encore comme La Fée de Zaz, interprète impressionnante… et découverte 2010 du festival.

Amélie-les-Crayons et Anne Sylvestre

Ou encore ce duo franchement « irrésistible » avec la chanson éponyme de Juliette (et Pierre Philippe) interprétée avec Jean Guidoni : « Je suis irrésistible / Comme Satan me l´a dit / Sous ma taille flexible / Ce corpus delicti / Est un fruit comestible / Aux nobles appétits / […] Je suis une maladie / Sexuellement transmissible / Comme Satan me l’a dit : / “Tu es irrésistible, Irrésistible !” »

Le public, « trop » heureux de la soirée (et d’en avoir fini avec la pluie !) en redemandant, Néry a proposé d’improviser un rappel collectif et c’est Armstrong de Nougaro qui est sortie du chapeau : mention spéciale à Juliette (bien sûr !) et à Renan Luce qui la connaissaient par cœur… On pourrait s’amuser ainsi à décerner des bons points individuels, si ce n’était LA chanson, d’abord et avant tout, qui a raflé la mise, aucun de ses faire-valoir d’un soir n’ayant tenté de tirer la couverture à lui.

On pourrait croire, aussi, que c’est le propre de cette génération d’artistes, dont le bonheur d’être ensemble fait plaisir à voir ; mais ce serait oublier la présence de leurs aînés, tout aussi investis dans le partage : Anne Sylvestre évidemment qui n’est pas avare de rencontres intergénérationnelles (voir Carré de dames, un spectacle devenu aujourd’hui un disque, dont nous avions eu la primeur, justement, au festival Alors… Chante ! 2012 de Montauban) ; Juliette bien sûr, pour moi « la patronne » de la chanson française contemporaine ; Jean Guidoni enfin qui a donné à celle-ci certaines de ses plus riches heures (Crime passionnel…) et nous offre cette année un Paris-Milan sur lequel tout passager de la chanson devrait embarquer : douze textes inédits d’Allain Leprest mis en musique par Romain Didier, un duo avec Juliette (Trafiquants) et un petit chef-d’œuvre à la coda, point final.

Pierre Perret et Francis Cabrel, eux, ont donné un « set » personnel, comme ils disent et comme on le leur avait suggéré : quatre chansons pour le premier, entouré de sa formation au complet (dont le fameux Gilou à l’accordéon), en prélude au concert collectif, et trois pour le second au milieu de celui-ci. L’auteur du Café du canal, qui apparaissait en public pour la première fois dans la ville où il est né (!) avait choisi de chanter Je suis de Castelsarrasin, pour le plus grand plaisir on s’en doute des Castelsarrasinois, après Lily, aux pertinents accents d’actualité, et avant Le Zizi et La Cage aux oiseaux repris en chœur. Mais auparavant il a dit sa joie d’être le parrain d’Alors… Chante ! à Castelsarrasin, lui qui en 1998 avait été l’invité d’honneur d’Alors… Chante ! à Montauban, et il a promis de revenir l’an prochain pour un concert complet. Toujours aussi fringant, l’ami public Pierrot, malgré ses quatre-vingt et une piges et une voix fragilisée par l’émotion.

Quant à Cabrel, artiste majuscule capable de chanter partout, en toutes circonstances, avec une sérénité, une simplicité et une authenticité qui forcent l’admiration, il n’a eu besoin que de sa guitare pour déchaîner l’enthousiasme avec Partis pour rester, de son récent album In extremis, La Corrida et La Dame de Haute-Savoie. Non seulement cela faisait plusieurs années qu’on n’avait vu l’homme d’Astaffort sur scène, mais ce 12 septembre était en outre son premier jour de répétitions du nouveau spectacle qu’il va donner en tournée dès le 30 septembre (avec un passage à l’Olympia du 7 au 11 novembre). Sa présence était donc un vrai privilège pour Alors… Chante ! auquel Francis a souhaité le meilleur des choses « pour les trente prochaines années », en lui proposant d’ores et déjà de l’accueillir « dans trente ans à Astaffort » !

Voilà pour la soirée. Si je n’étais déjà trop long, je pourrais vous conter les vingt-quatre heures précédant le concert et son filage, partagés avec les artistes (et quelques professionnels aussi compétents sur le terrain que fidèles à Jo Masure et à son équipe, surtout des collègues de festivals et des responsables de salles). Ça m’a ramené en arrière, au temps où Chorus, qui leur avait consacré, pour la plupart, leur premier article national d’importance, les accompagnait d’un disque ou d’une scène à l’autre, portrait, rencontre voire dossier à la clé… Comme de passer en revue, physiquement, une partie de la « Génération Chorus » repérée, suivie et mise en valeur par notre équipe, avant, bien avant, d’être médiatisée sous le vocable de « nouvelle scène ».

Bref ! Grand plaisir de retrouver tous ces chanteurs et chanteuses en privé, de répondre par exemple à la soif d’Amélie-les-Crayons d’en savoir plus sur Brel aux Marquises ; de dire à Juliette combien on a apprécié l’émission qu’elle a proposée en juillet dernier sur France Inter, J’aime pas la chanson… et de l’entendre nous annoncer qu’elle va « remettre ça en novembre-décembre » prochains ; d’évoquer de beaux souvenirs communs dont les numéros de Chorus constituent des traces ineffaçables (Bénabar en Une avec Delerm et Jeanne Cherhal, réunis en 2004 pour une instructive table ronde, Alexis HK et Renan Luce dialoguant de concert au printemps 2008 pour le numéro avec Béart et Cali en dossiers, etc.). Les jeunes mais aussi leurs aînés, ensemble durant les répétitions, les repas… et les récréations dans un bâtiment socio-municipal qui fut, confiait un Pierre Perret émerveillé, l’école communale de son enfance… où il remettait les pieds pour la première fois !

J’en ai profité pour faire poser Anne Sylvestre, première locataire de la Une de Paroles et Musique, en compagnie de Pierre (qui m’avait également accordé un long entretien pour le deuxième numéro) : ces deux artistes, qui débutèrent peu ou prou ensemble à la Colombe vers 1957, ne s’étaient pas revus depuis… bien trop longtemps. Je ne vous dirai pas les mots qu’ils ont échangé devant moi, teintés de nostalgie, de lucidité mais aussi (pour l’une des deux parties) d’un certain sentiment de soulagement (« Enfin… »), conclus par ce constat : « C’est encore mieux d’avoir pu vivre tout ça, non ? » ; mais je vous offre avec joie cette image doublement « historique » de retrouvailles.

Anne Sylvestre et Pierre Perret

« Doublement », parce que c’est un vrai bonheur pour moi, trente-cinq ans plus tard, de tirer à nouveau le portrait de ces deux-là, bel et bien vivants et bien portants à la ville comme à la scène. Pour Anne, ce fut à Presles, lors de la fête de Lutte Ouvrière, en mai 1980 ; pour Pierre, ce fut chez lui, à Nangis, dans la plus grande décontraction. Souvenirs d’autant plus heureux qu’on peut les réactualiser, les compléter ainsi de façon inattendue, en 2015.

Autres photos historiques, du moins pour les amis et proches de Jo Masure, ce sont celles-ci, où l'on voit Juliette lui épingler la médaille de chevalier des Arts et Lettres, en relatif petit comité, le vendredi en fin d’après-midi, à la mairie de Castelsarrasin. Une cérémonie qui a fourni au directeur-fondateur d’Alors… Chante ! l’occasion de passer symboliquement la main à Dominique Janin (ex-vice-présidente et désormais présidente de Chants Libres) et au jeune maire de la ville, Philippe Bésiers, de dire tout son plaisir d’accueillir le plus ancien festival français de chanson après le Printemps de Bourges (1977) et les Francofolies de La Rochelle (1985). Et peut-être, aujourd’hui, le plus francophone des festivals majeurs de l’Hexagone, car Jo Masure, également à l’origine de la Fédération des festivals de la chanson francophone (FFCF), a gardé le cap sans jamais céder aux pressions médiatiques et commerciales visant à privilégier une certaine relève française qui chante en anglais ; une maladie qui gagne dans nos villes, nos campagnes…

Mais surtout, cette cérémonie honorant à juste titre trente ans d’efforts et de passion au service de la chanson, a donné lieu à un grand numéro de Juliette, chargée de la remise de médaille et donc du discours officiel préalable. Un texte écrit à l’encre sympathique… et au passé simple ! « Vous me permettrez, cher Jo, d’abord de vous vouvoyer. Cela rajoute à la solennité et permet de jolis effets de conjugaison. L’autre chose, c’est de me pardonner de mettre votre modestie à mal. Vous êtes un genre de taiseux, et nous savons, vous et moi, que c’est le signe d’une très grande pudeur. »

Allocution encore plus éloquente à l’écrit qu’à l’oral, bien que le ton de Juliette, hein ? Inimitable et irrésistible ! « Dans une vie antérieure vous fûtes orthophoniste. La parole vous importe sans doute plus qu’à nul autre, qu’elle soit dite ou chantée, puisque votre job était de remettre la voix sur la voie, l’éraille* sur les rails, tandis que votre passion était d’écouter la parole sur la musique, et pas n’importe lesquelles : la voix forte et le mot engagé de Leny Escudero (votre premier vinyle) à Léo Ferré en passant par tout un tas de monuments, Brel, Brassens, etc. »

(*L’oreille… en patois picard !)

Renan Luce, Benoît Dorémus et Alexis HK

La suite, bien sûr, c’est le jour, « fatalement, où l’on noue sa vie à sa passion. C’est le début des emmerdes, des nuits blanches, des doutes. Et des grandes joies. »

Là, intervient pour Jo Masure un deus ex machina qu’il a toujours revendiqué, auquel Juliette, à notre grande surprise, va faire également allusion : « Déjà amateur averti de chansons françaises, écoutant dès l’enfance en famille Piaf, Trenet, Patachou, Félix Leclerc, vous découvrîtes au début des années 80 une pléthore de chanteurs “à textes” que les médias ignoraient superbement, et ce grâce à une revue, Paroles & Musique (suivie de Chorus), à laquelle vous étiez abonné et dont je puis dire par parenthèse qu’elle fut essentielle et hélas irremplaçable pour beaucoup d’entre nous, artistes et public. »

Merci, m’dame ! Ça touche toujours, surtout en cette époque de mémoire courte… D’autant plus qu’à l’issue de votre mémorable causerie, vous nous remercierez aussi pour vous avoir permis de découvrir Luc Romann, évoqué quelques instants plus tôt à propos du récipiendaire : « Dans cet enthousiasme propre aux gens généreux qui veulent faire partager votre passion, vous organisâtes en 1982 une soirée dans une toute petite salle de Montauban, avec l’auteur-compositeur Luc Romann. Un auteur injustement oublié dont vous me permettrez cette simple citation :

Je fais partie de ceux qui n’ont pas la parole

De ceux qu’on a trahis, de ceux qu’on a jugés

Dans toutes les églises, dans toutes les écoles

Sur tous les Golgothas, en toutes Galilées…

» Ce genre de soirée, une fois terminée, laisse en plus de merveilleux souvenirs, l’envie de recommencer. Voilà comment démarre une addiction ! Vous montâtes alors une association, avec copains de boulot et de famille, tous amoureux de la chanson, pour pouvoir faire les choses en plus grand. Vous lui donnâtes le nom de “Chants Libres”, on comprend pourquoi, donc. […] Pendant quinze ans vous jonglâtes entre votre métier et l’organisation des concerts puis du festival, au nom si gaiement comminatoire “Alors… Chante !”. Vous y assumâtes pratiquement tout, à part peut-être l’accrochage des projos et le réglage de la sono : la programmation, l’administration, la communication et bien entendu, les relations avec les responsables politiques.

» […] Le festival et l’association s’étant professionnalisés, vous pûtes recevoir les plus grands artistes de cette chanson que vous aimez tant et pour laquelle jamais vous ne fîtes de hiérarchie – et surtout pas selon la notoriété, bien entendu. Vous nouâtes des liens d’amitié très forts avec certains, Léo, Georges, Claude, et ces liens vous appartiennent…

» […] “Alors… Chante !” est devenu incontournable dans le monde de la chanson, “le petit frère des Francos”, disait Jean-Louis Foulquier, tout en ayant préservé la chaleur et l’authenticité d’un festival amical, passionné et détendu. Cela est sans aucun doute dû à votre empreinte, à la stabilité rassurante de votre personne, mais aussi à votre entourage solide, fiable et motivé. Vous remercier, cher Jo, c’est aussi remercier et saluer votre épouse, Dédée, présence discrète et complice…

Carmen Maria Vega et Sanseverino

» […] On le voit, vous êtes très cohérent. Orthophoniste ou patron de festival, vous êtes de ceux qui portent ceux qui portent la parole de ceux qui n’ont pas la parole. Avec foi, courage et ténacité. Et un sens aigu de la diplomatie dont je dois dire qu’elle n’est pas la moindre de vos qualités. Honnêtement, pour négocier avec des artistes, ou pire, des agents d’artistes, la plupart du temps il en faut, de la diplomatie ! Et cela mérite au moins une médaille.

» Vous avez vu, je n’ai fait aucune allusion politique ! »

Rires de l’assistance... Et ainsi de suite au long de quatre bons feuillets, à l’interlignage resserré, exprimant l’essentiel, l’engagement sans réserve, le travail sans compter, au service de la passion pour la chanson et la langue françaises, dans le partage, la fidélité et la convivialité. Joli, aussi, le petit couplet sur les porteurs de parole… qui m’a rappelé la citation de Jacques Bertin (extraite de Menace) que j’avais publiée en exergue de mon premier éditorial de Paroles et Musique : « Il nous faut des porteurs de parole, avec des chenilles d’acier dans la tête… »

Lors du final, avec Dominique Janin (en blanc), le maire de Castelsarrasin et Jo Masure

Et maintenant ? Maintenant que preuve est faite, tant artistique que publique, que l’aura d’Alors… Chante ! reste intacte, que s’est imposée d’évidence la nécessité d’assurer sa pérennité, les regards se tournent vers la nouvelle équipe… en même temps, inévitablement, que se tourne une page. « Jo » sera toujours là, attentif, bienveillant, de bon conseil, prêt à mettre la main à la pâte en cas de besoin, mais c’est désormais à la dynamique et passionnée Dominique Janin (bien connue des habitués du festival pour ses présentations systématiques des découvertes) d’opérer la transition, avec le concours à Paris de Danièle Molko, directrice de l’agence artistique Abacaba (et ancienne proche collaboratrice de Jean-Louis Foulquier).

Si tout se passe comme on l’espère dans les prochains mois (pour cause d’abandon brutal par sa municipalité d'origine, il reste certains passifs d’ordre financier à éponger…), la trentième édition du festival aura lieu ici, à Castelsarrasin, où toutes les conditions semblent réunies pour que l’accueil des chanteurs et des spectateurs soit assuré au mieux. En particulier sur les berges du canal si joliment chanté par Pierre Perret...

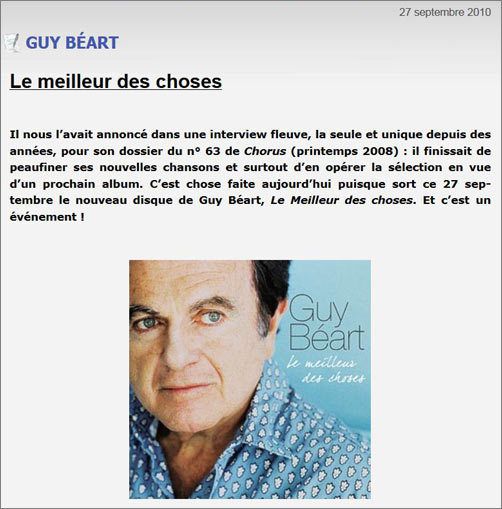

PS. Vous l’aurez peut-être deviné, je pensais publier cet article presque aussitôt après l’événement. Et puis… la Camarde s’est invitée au bal, avec la mort de Guy Béart. Difficile de s’y remettre comme si rien ne s’était passé ; comme si Guy n’était pas un ami, comme si l’on ne s’était pas vus et revus chez lui, chez nous, ici ou là, aux anniversaires et fêtes de Paroles et Musique puis de Chorus… Comme si on ne s’était pas battus ensemble pour créer une « multirégionale du disque » (le nom était de lui) pour produire et distribuer les artistes de talent qui ne trouvaient pas de producteur ou n’étaient pas (ou mal) distribués (jusqu’à ce que le ministère de la Culture refuse son appui, pour privilégier un autre projet, tout dans l’esbroufe et la frime, qui capota très vite). Comme si on ne l’avait pas accompagné dans sa quête de la paix, quand il ne craignait pas de se rendre à Beyrouth, en plein conflit, malgré les chausse-trapes que certains se plaisaient à placer sur sa route. Guy Béart repose aujourd’hui au cimetière de Garches, non loin de sa maison, où il a été inhumé dans l’intimité, lundi 21 en fin de matinée, en la seule présence de ses proches et de quelques amis (dont Charles Aznavour, Jean-Claude Carrière, Alain Souchon et Laurent Voulzy), avant que le public ne soit invité à lui rendre un dernier hommage. Bref, vous avez deviné et compris… qu’il m’a fallu du temps et de la peine pour achever malgré tout ce sujet, en vertu des grands principes, des grands sentiments… et des lendemains qui doivent encore et toujours continuer de chanter.

/image%2F1490260%2F20221111%2Fob_43f924_banniere11112022.gif)