L’œil de la musique

Le photographe Jean-Pierre Leloir, homme intègre et fidèle à sa passion pour la musique d’un bout à l’autre de sa vie, est mort. Sa disparition n’est pas simplement l’histoire d’un drame ordinaire, c’est une page importante de la chanson francophone de la seconde moitié du XXe siècle qui se tourne. Jean-Pierre était en effet le photographe privilégié, voire l’ami, des plus grands noms de notre chanson, qu’il a su capturer dans son objectif – d’Édith Piaf à Allain Leprest, sans parler de la rencontre unique entre Brel, Brassens et Ferré dont la fameuse image a fait le tour du monde – comme nul autre. Accessoirement – mais avec quelle passion et quel bonheur partagés ! –, il fut plusieurs années durant, quand la presse l’avait « oublié », ne voyant plus en lui qu’une sorte de conservateur de musée iconographique, « l’œil » de notre mensuel Paroles et Musique, dont il était membre du comité de rédaction.

Né le 27 juin 1931, Jean-Pierre Leloir est décédé à l’âge de 79 ans mercredi 22 décembre à son domicile parisien, des suites d’un cancer. Le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, a tenu à lui rendre aussitôt hommage : « Passionné de musique depuis sa plus tendre enfance, il avait immortalisé ses rencontres avec quelques-uns des plus grands chanteurs de notre temps. […] Il avait ainsi constitué des archives très précieuses, comme un merveilleux musée en images. Jean-Pierre Leloir n’était pas seulement le photographe des concerts, des séances d’enregistrement et des répétitions. Son œuvre apparaît, maintenant que l’on peut la considérer dans toute son étendue, d’une diversité passionnante. »

Je pourrais continuer à retracer ainsi, de façon purement journalistique, la carrière de Leloir depuis ses débuts en 1951, évoquer son amour du jazz américain et sa passion pour la chanson française, rappeler son statut de photographe de l’Olympia dans les années 60 et sa contribution à la création du mensuel Rock & Folk, mais je n’ai guère le cœur à ce genre d’exercice aussi convenu qu’artificiel. Pour tout dire, si je me fais un devoir de rendre cet hommage personnel à celui qui incarnait l’œil de la musique (non sans avoir laissé passer le temps de l’émotion la plus brute, quitte à ce que cela devienne, hélas, le premier sujet de Si ça vous chante de l’année nouvelle), c’est en me faisant violence tant la disparition de Jean-Pierre Leloir me renvoie à ma propre histoire.

Dans un sujet de l’été dernier consacré ici à Claude Nougaro, « le Motsicien », je rappelai la journée que j’avais passée en tête à tête chez lui, avenue Junot, le 9 septembre 1984, jour anniversaire de ses 55 ans, sous l’œil attentif mais extrêmement discret, le temps de mettre en boîte la matière dont il avait besoin, du seul Jean-Pierre Leloir. Et celui-ci, qui m’avait appris lui-même en début d’année 2010 la maladie dont il souffrait (tout en se déclarant résolument optimiste), avait recherché dans ses archives, pour me les adresser, plusieurs photos (complémentaires de celles que nous avions publiées dans le dossier Nougaro de Paroles et Musique) où l’on me voyait hors interview avec Claude, en train de choisir certains de ses textes manuscrits…

Quelques années auparavant, Jacques Vassal, qui avait collaboré avec lui dans les années 70 à Rock et Folk (et deviendrait l’un des piliers de Paroles et Musique puis de Chorus) avait facilité notre rencontre. Et Jean-Pierre, séduit par l’esprit qui soufflait sur Paroles et Musique, répondait volontiers à toutes nos demandes de photos d’archives. Jusqu’au jour où je lui ai proposé de rejoindre officiellement notre équipe. De façon invraisemblable, en effet, Jean-Pierre Leloir – LE photographe de la chanson française, des « géants », de TOUS les géants de la chanson française, celui qui avait fait les pochettes de dizaines d’albums devenus historiques, multiplié les reportages en studio (comme celui de Brel enregistrant La Quête en direct), les interviews ou les prises de vue de concerts – ne travaillait plus avec aucun journal ! Ou, plus exactement, aucun journal ne songeait plus à faire appel à lui autrement qu’en homme-ressource. Seuls les documentalistes des rédactions et des maisons d’édition le contactaient quand ils avaient besoin d’une photo que lui seul détenait, jamais les patrons de journaux, sans doute malades d’inculture ou de jeunisme.

Après nous avoir confié des dizaines de photos inédites pour notre dossier « spécial Brel » de Paroles et Musique (n° 21, juin 1982), alors qu’il avait refusé de vendre ces mêmes photos aux requins de la presse venus l’assaillir, à la mort du Grand Jacques, en lui proposant de véritables petites fortunes, Jean-Pierre allait intégrer notre comité de rédaction. Dès lors, sa participation à Paroles et Musique (avec sa présence assidue à nos réunions mensuelles) n’allait pas seulement se traduire par des images d’archives et des couvertures exclusives (Catherine Ribeiro, Leonard Cohen, Nougaro, Yves Simon, Barbara, Catherine Lara, Montand, Thiéfaine, Vigneault…) mais surtout par nombre de photos d’actualité destinées à illustrer nos dossiers (dont le premier consacré à Jean-Jacques Goldman), rencontres, comptes rendus de festivals ou simples portraits de talents en herbe ; le tout avec le même intérêt personnel et professionnel – ce qui lui permit par exemple de mettre en boîte, pour Paroles et Musique n° 51 (juin 85), les premières photos posées d’Allain Leprest, un an avant la sortie de son premier album.

Au Printemps de Bourges, Jean-Pierre courait les salles du matin au soir, alors que nous étions plusieurs rédacteurs à nous séparer les concerts, comme en témoignent ses nombreuses photos illustrant nos papiers :  lors de l’édition 1984, il immortalisait dans nos pages les spectacles de Jean Sommer, William Sheller, Renaud, Laffaille, Christian Camerlynck, Bruno Ruiz, France Léa, Nougaro, Jean-Michel Piton, Pierre Akendengué, Jacques Yvart, Danielle Messia, Pierre Meige, Higelin, Mil Mougenot, Ribeiro, Michel Hermon, Guy Bedos… C’est encore au Printemps de Bourges, l’année suivante, qu’il photographie Alain Bashung pour la couverture du numéro spécial 50 de Paroles et Musique, où l’on trouvait entre autres des images d’entretien et de scène d’Areski et Brigitte Fontaine, de Leprest déjà, de Gréco, Sapho, Branduardi, Jean Mouchès, Paolo Conte… Bel éclectisme, et belle énergie, lui qui était notre aîné à tous de deux ou trois décennies !

lors de l’édition 1984, il immortalisait dans nos pages les spectacles de Jean Sommer, William Sheller, Renaud, Laffaille, Christian Camerlynck, Bruno Ruiz, France Léa, Nougaro, Jean-Michel Piton, Pierre Akendengué, Jacques Yvart, Danielle Messia, Pierre Meige, Higelin, Mil Mougenot, Ribeiro, Michel Hermon, Guy Bedos… C’est encore au Printemps de Bourges, l’année suivante, qu’il photographie Alain Bashung pour la couverture du numéro spécial 50 de Paroles et Musique, où l’on trouvait entre autres des images d’entretien et de scène d’Areski et Brigitte Fontaine, de Leprest déjà, de Gréco, Sapho, Branduardi, Jean Mouchès, Paolo Conte… Bel éclectisme, et belle énergie, lui qui était notre aîné à tous de deux ou trois décennies !

Plus tard, après que Francis Vernhet, incarnant la nouvelle génération, nous eut rejoints à son tour pour faire chorus dans tous les sens du terme, Jean-Pierre Leloir continua de suivre de près notre aventure de presse musicale. Mais la plus grande marque d’amitié dont il me gratifiera (pour le plus grand bonheur des amateurs de chanson française) sera son accord de publication, à l’occasion du cinquième anniversaire de Chorus (n° 20, été 97), de dix photos inédites de la rencontre du 6 janvier 1969 entre Brel, Brassens et Ferré, montée avec son aide par son jeune collègue rédacteur François-René Cristiani (ancien de Jazz Hot, alors pigiste à Rock & Folk, il était aussi assistant occasionnel du photographe : « Je venais me faire quelques sous chez Jean-Pierre, en classant et archivant des photos de chanteurs, plutôt que de faire le pompiste pendant les vacances »).

Il aura fallu attendre vingt-huit ans (!) pour que ce document soit enfin publié – dans Chorus et nulle part ailleurs – en intégralité (seuls des extraits étaient parus en février 69 dans Rock & Folk) et avec des photos jamais vues (le contenu de cette interview étant resté la propriété exclusive des deux journalistes). « Pour les photos, m’assura Jean-Pierre, il n’y a eu aucune espèce de préalable : Brel et Brassens me connaissaient bien. Léo un peu moins, c’est vrai, mais les rapports que j’entretenais, depuis longtemps déjà, avec les deux premiers ont fait que j’ai pu travailler dans une confiance totale. » Et sur le contenu, il gardait intacte « la conviction que cette rencontre reste une grande leçon d’humanité… en considérant, bien sûr, la forte personnalité de ces trois artistes et leur sens inné de la provocation. »

Très heureux du résultat, Jean-Pierre Leloir ne se fit pas (trop) prier quand, six ans plus tard – pour lancer d’un commun accord avec Claude Durand, président « historique » de la Librairie Arthème Fayard, un « Département chanson » en coédition –, je lui proposerai d’éditer ce document sous forme de « beau livre » intitulé Brel, Brassens, Ferré, Trois hommes dans un salon (voir « L’Inaccessible Étoile », sujet précédent de ce blog…). Il en résultera 80 pages de texte (l’intégrale intégralissime… Cristiani ayant retrouvé un passage qu’il n’avait pas retranscrit à l’origine) et surtout une cinquantaine de photos, inédites pour la plupart, dont une moitié environ en couleur, outre celle du « fameux poster » en noir et blanc !

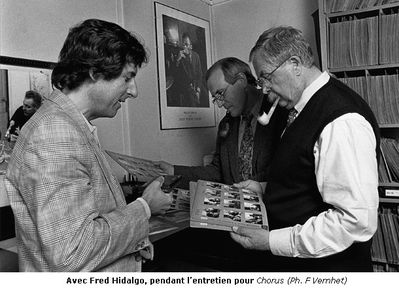

Je me revois dans l’atelier de Jean-Pierre (où je suis si souvent allé, à deux pas de la Bourse et de l’Agence France Presse), en avril 1997, interviewant les deux compères (photographiés par Francis Vernhet) sur les tenants et aboutissants de cette rencontre à jamais unique, pendant que l’on choisissait de concert, sur planches contacts, les photos à publier dans Chorus. Et Jean-Pierre qui nous rappelait qu’à la mort de Jacques Brel un grand magazine (que je ne citerai pas) lui avait proposé « un chèque en blanc » pour ces photos-là ! « J’ai tout refusé. Question de fidélité et de décence. »

Voilà. C’était « ça », Jean-Pierre Leloir ! Intègre, définitivement fidèle… et complice envers ceux auxquels il avait accordé sa confiance et avaient su travailler normalement avec lui ; intransigeant voire pire à l’encontre de ceux qui ne faisaient que le solliciter avec condescendance comme on s’adresse à un vulgaire marchand, alors qu’il était de toute évidence un artiste… « Il aime la chanson, écrivait son épouse Arlette en préface de La Chanson d’Olympia (1984), merveilleux ouvrage en forme de florilège de la chanson française (ah ! cette séance avec Barbara !) et autres coups de cœur internationaux de Jean-Pierre (John Coltrane, Lionel Hampton, Sidney Bechet, Louis Armstrong, Judy Garland, Frank Zappa, Otis Redding, James Brown, Jimi Hendrix, Erroll Garner, Count Basie… ou encore Myriam Makeba, Amalia Rodrigues, Paco Ibañez…), la musique, et surtout ce qui passe de l’homme ou de la femme, ce qu’ils donnent d’eux-mêmes, par la voix, le texte, mais surtout avec leur visage, leur regard, leur corps. Pour lui, le son devient image. […] Jamais de vol, de viol. Jean-Pierre Leloir a trop de pudeur, de respect pour l’homme. Le chanteur se dévoile tout entier à travers ses textes et ses interprétations. À nous d’y découvrir comment il souffre d’amour, d’amitié, de liberté. Et ce sont ces émotions que Jean-Pierre Leloir essaye de traduire en images. Derrière le rideau rouge se tenait, il n’y a pas très longtemps, “le Patron”, Monsieur Coquatrix. […] “The show must go on” : le spectacle continue aujourd’hui grâce à Jean-Michel Boris… »

Il n’y a pas de hasard, je ne cesse de le constater. J’étais à l’Olympia, le 2 décembre 1969, pour ce fameux concert de Paco Ibañez (voir « Au grand galop » dans ce blog) dont les seules images, chargées d’émotion, sont signées Leloir. En 1993, c’est à l’Olympia encore (dont l’avenir était alors menacé, l’année même de ses cent ans) que nous organiserons la seule et unique table ronde des membres du Comité éditorial (francophone) de Chorus, invités et accueillis (dans la fameuse Salle de Billard) par le président dudit comité, un certain… Jean-Michel Boris.

Parmi tant d’autres souvenirs communs, je conserverai en particulier celui de sa présence à notre première fête en chanson, en juin 1985, pour le cinquième anniversaire de Paroles et Musique. Une date particulièrement symbolique pour nous. Peut-être même la date entre toutes, puisque celle du premier jalon officiel de notre parcours au service de la chanson. Journée en paroles (à notre domicile personnel) et soirée en musique (à l’Atelier à Spectacle de Vernouillet) jusqu’à point d’heure. Tous nos amis étaient là, nos collaborateurs en tête (dont un certain Marc Robine), journalistes, professionnels et artistes (des « grands aînés » comme Graeme Allwright, Guy Béart ou Anne Sylvestre aux « petits jeunes » comme Allain Leprest). Et nos parents… et Arlette, la femme de Jean-Pierre. Double souvenir inoubliable en ce qui nous concerne, imprimé dans la mémoire affective surtout, mais aussi noir sur blanc, « Monsieur Leloir » nous ayant offert, pour la mémoire collective de la chanson, le reportage photo de cet événement.

« ll y a des tas de gens que l’on aime, avait-il confié à Paroles et Musique en 1982 (répondant aux questions, genre « l’arroseur arrosé », de notre premier et lui aussi talentueux photographe Rénald Destrez), qui doivent bien le sentir s’ils sont aussi formidables qu’on les imagine… Ils doivent sentir que si l’on est là, si l’on s’approche, ce n’est pas uniquement pour faire des photos… Je ne dirai pas qu’il y a un acte physique, comme un acte d’amour, mais c’en est pas loin. » Oui, c’était « ça », Leloir : la photo vécue quasiment comme un acte d’amour. Il a rejoint désormais ce bistrot tranquille dont parle Renaud, en compagnie de tous ceux qu’il a côtoyés et immortalisés : « ll y a là, bien sûr, des poètes, le Prince / Tirant sur sa bouffarde, l’ami Georges Brassens / Il y a Brel aussi et Léo l’anarchiste / Je revis, avec eux, une célèbre affiche… » Adieu l’artiste, adieu Jean-Pierre, comme disait ton copain Brel, on t’aimait bien, tu sais.

PS. En complément, je vous propose ici un document exceptionnel : une vidéo de l’INA extraite de l’émission Chambre noire de Claude Fayard, diffusée le 12 décembre 1964 à la télévision française, où Jacques Brel parle de ses pochettes de disques, évoquant en particulier celles de Jean-Pierre Leloir et ses séances de photos avec celui-ci. On découvre en outre le jeune Leloir (il avait alors 33 ans et Brel 35) en pleine action à l’Olympia, dans la salle et en coulisses, pendant le spectacle de l’artiste. C’était en octobre 1964, lors du tour de chant immortalisé par la création d’Amsterdam…

/image%2F1490260%2F20221111%2Fob_43f924_banniere11112022.gif)

L’occasion de rappeler, à la veille de « l’année Brassens », l’existence sous forme de beau livre de la seule et unique table ronde ayant jamais réuni le Grand Jacques, Tonton Georges et le Vieux Lion : rencontre organisée à l’initiative de (et propos recueillis par) François-René Cristiani, photos inédites (outre celle du fameux poster) en n&b et en couleur du grand Jean-Pierre Leloir. Un document définitivement de référence, indispensable à tout amateur de chanson, à (s’)offrir, si ce n’est déjà fait, pour les fêtes :

L’occasion de rappeler, à la veille de « l’année Brassens », l’existence sous forme de beau livre de la seule et unique table ronde ayant jamais réuni le Grand Jacques, Tonton Georges et le Vieux Lion : rencontre organisée à l’initiative de (et propos recueillis par) François-René Cristiani, photos inédites (outre celle du fameux poster) en n&b et en couleur du grand Jean-Pierre Leloir. Un document définitivement de référence, indispensable à tout amateur de chanson, à (s’)offrir, si ce n’est déjà fait, pour les fêtes :

• JOAN PAU VERDIER :

• JOAN PAU VERDIER :