La poésie est une arme chargée de futur

Quand un jeune homme de bientôt 87 ans, chantre d’une poésie qui exalte le courage et la fraternité, joue et chante pour un malicieux centenaire qui aura guidé des générations par sa philosophie humaniste et battante, on a l’illusion que l’art et l’intelligence du cœur ont enfin pris le dessus sur l’égoïsme, la jalousie, la haine et la violence, sur la bêtise en somme. Qu’Éros, fût-ce momentanément, l’a emporté sur Thanatos… C’est « un grand cadeau », dixit Edgar Morin, que Paco Ibañez lui a offert, ainsi qu’à 1200 chanceux, mardi 28 septembre, dans l’écrin magnifique de l’Opéra-Comédie de Montpellier, qui restera en lui, en nous, jusqu’au bout.

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_a9d8b5_paco-et-edgar-morin-chantent.jpg)

La veille, lors d’une conférence de presse des plus discrètes, le philosophe à l’âme d’enfant (dont le premier acte « politique », à quinze ans, fut d’intégrer en 1936 une organisation libertaire pour préparer des colis à destination de l’Espagne républicaine), avait rappelé avec émotion sa vive admiration pour Paco Ibáñez : « C’est l’interprète qui, quand il chante, me touche profondément. Pas seulement pour sa façon de chanter avec tout son cœur, toute son authenticité, mais aussi parce qu’il chante ces chants espagnols que j’aime, et en plus qu’il incarne pour moi en étant le défenseur des valeurs qui furent celles des combattants de la guerre d’Espagne… Une chose dont j’ai le souvenir très fort, c’est quand j’ai vu dans mon journal du soir en titre énorme “La chute de Barcelone”, je n’ai pas pu empêcher mes larmes de couler. La guerre d’Espagne, pour moi, fut un événement absolument terrible et décisif. »

Et s’adressant directement à Paco : « Quand tu chantes, tu es toi, tu es le grand chanteur espagnol… Mais tu portes en toi tout ce que j’aime, tout ce qui m’avait marqué quand j’étais à Toulouse, réfugié, après la défaite française. Mes premiers grands amis étaient des réfugiés espagnols... » En 1942, quatre ans après avoir rejoint une petite formation de gauche pacifiste et antifasciste, Edgar Morin entra dans la Résistance au sein des Forces unies de la jeunesse patriotique, puis au parti communiste dont il fut exclu en 1951 pour sa critique du stalinisme. Prémices d’une longue vie de penseur indépendant à jamais indigné, car partisan farouche de l’Amour (« La poésie suprême est celle de l’amour », dit-il) contre les laudateurs de la Mort. L’exact opposé du sinistre auteur du cri de ralliement franquiste Viva la muerte.

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_a6d36a_edgar-morin-affiche-scene.jpg)

Aujourd’hui, ce Montpelliérain d’adoption sur lequel les années semblent glisser (« Je suis jeune tout en étant vieux ou vieux tout en étant jeune. Si des choses m’ont un peu ralenti, j’ai l’impression que je suis toujours le même »), se sent « de plus en plus faire partie d’une aventure incroyablement extraordinaire qui est celle de l’Humanité commencée avec la préhistoire, qui a connu des épisodes tous étonnants et qui dans les dernières années a pris un tour presque fatal. Depuis Hiroshima, nous savons que nous pouvons nous détruire nous-même. Les sciences et les techniques font des promesses extraordinaires mais peuvent permettre aussi cette folie qu’est le transhumanisme, c’est-à-dire un homme augmenté qui veut dominer le monde alors qu’il s’agirait d’améliorer les relations humaines. »

Le secret de sa jeunesse d’esprit ? « Il n’y a pas de secret. Simplement, tout être humain normal doit conserver, même arrivé à un grand âge, les curiosités de l’enfance, les aspirations de son adolescence, tout en en perdant les illusions… Si, en plus, on peut tirer un peu de son expérience quelques leçons pour soi-même… » Par exemple celle de savoir opérer le bon choix : « Dans cette aventure, devenue totalement incertaine, où il y a toujours eu le conflit entre les forces de fraternité et d’union et les forces de destruction et de mort, entre disons Éros et Thanatos, que je fasse partie d’Éros me donne vie et cette apparence de jeunesse. »

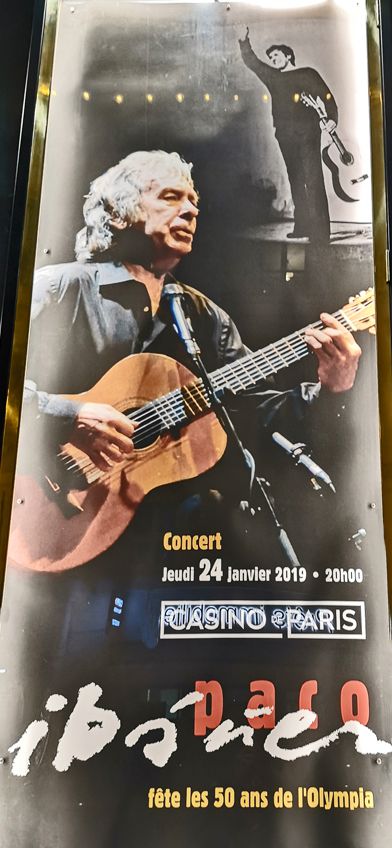

Et les voilà sur scène, le lendemain, Edgar et Paco, le centenaire et l’octogénaire dont les parcours respectifs sont une leçon de vie, pour célébrer sous nos yeux humides et admiratifs les noces de l’amitié, de la mémoire et de la résilience, en guise de cadeau d’anniversaire. Paco, que j’estime et aime personnellement depuis des lustres (j’étais allé le rencontrer dans un café de la rue Delambre à Paris, au lendemain de son triomphe – le mot est faible – du 2 décembre 1969 à l’Olympia), m’avait prévenu durant l’été : « Ce sera très émouvant pour tout le monde, enfin j’espère ; très émouvant pour moi, en tout cas, ça c’est sûr. »

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_464c71_paco-pied-sur-tabouret.jpg)

Pour toute info sur cet événement, sur ma page « sociale » où j’annonçais son premier concert depuis la crise sanitaire, à Hernani, au pays Basque (illustrée pour l’occasion d’une vidéo où Joan Baez lui servait de choriste – c’était en 1973 au « Grand Échiquier »), j’avais simplement ajouté ces mots : « Cela aura lieu en province, en France, dans l’écrin d’un opéra... Paco ne percevra pas le moindre cachet et l’entrée sera gratuite ! Inutile de vous dire que les places seront d’autant plus chères ! On risque de s’y battre encore plus que ce vendredi à Hernani... Mais des batailles comme celles-ci, qui exaltent le meilleur de l’art et de l’homme, on en redemande. » Je ne me doutais pas alors à quel point c’était prémonitoire.

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_4ae1bd_ticket-paco.jpg)

J’avais promis d’annoncer l’événement en primeur, quelques semaines plus tard, et puis, « on » m’a prié de n’en rien faire, vu le nombre limité de places (forcément, un concert unique…), pour laisser la priorité aux gens du cru, Montpellier mettant sa salle la plus emblématique à disposition des artistes. Encore fallait-il avoir la chance de figurer parmi les 1200 premiers à réserver leur billet, à la suite d’une promo exclusivement locale, dont ce communiqué de la municipalité :

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_63f88f_montpellier-affiche-paco.jpg)

« Une célébration de l'amitié entre deux figures majeures de ce siècle :

Traduit dans 28 langues, publié dans 42 pays, Edgar Morin a commencé son parcours moral en s’engageant dans la Résistance, avant d’avoir vingt ans. Quatre-vingts ans plus tard, on le voit publier des livres et arpenter les plateaux de télévision pour continuer de défendre, joyeusement et inlassablement, son éthique humaniste et l’avènement d’une “politique de civilisation” intégrant la conscience écologique, la solidarité humaine et la paix. Il est un penseur majeur, dont la méthode a inspiré la philosophie contemporaine. Il représente un siècle d’idées neuves, d’intelligence sans cesse renouvelée, audacieuse et profonde. On est touché aussi par son histoire, stupéfait par sa jeunesse éternelle, réconforté par son œil malicieux et sa parole claire.

On ne s’étonne pas que Paco Ibáñez, autre grand amoureux de la vie, compte parmi ses amis. Le chanteur et compositeur qui a fait découvrir aux Français les poètes espagnols, et fait connaître Georges Brassens au monde entier, celui dont Dali a fredonné “La Mala Reputacion” entre ses moustaches, est lui aussi un homme engagé, en lutte perpétuelle pour la fraternité. (…) Cette soirée consacrée à l’amitié est unique, un moment non renouvelable (…) en présence de nombreux amis du sociologue Edgar Morin. Un bonheur qu’il faudra saisir sur le vif. »

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_e9bed0_delafosse-delga-et-nyssen.jpg)

Et comment qu’on l’a saisi sur le vif, le bonheur ! Au vol, au galop ! Contrairement à Gainsbourg qui préférait le fuir « de peur qu’il ne se sauve », on s’y est plongé à corps perdu, le savourant à pleines mains jusqu’à extinction des feux et être invité à quitter les lieux, le cœur fraternel et la tête arc-en-ciel… On s’en est gavé de bout en bout, tant il semblait palpable en cette soirée pas comme les autres. À commencer par les déclarations sensibles et affectueuses, comme s’il était naturel de vivre dans un monde où la culture et l’humanisme seraient les deux mamelles, du jeune maire (socialiste) de Montpellier, Michaël Delafosse, maître d’œuvre de l’événement ; de Carole Delga, présidente (socialiste) de la Région Occitanie ; enfin de Françoise Nyssen, l’amie éditrice d’Actes Sud, ancienne ministre de la Culture. C’est dire si, pour une fois, l’événement (produit par A Flor de Tiempo, le label de Paco Ibáñez) était pris en considération par les acteurs de la Cité…

Mais vous savez quoi ? Pourquoi je raconte les tenants et aboutissants de cette soirée miraculeuse ? Parce que le bonheur est indicible… et parfaitement indescriptible. Comme la musique quand elle est bonne. Si les photos ravivent la mémoire des uns et permettent aux autres d’imaginer ce qu’ils ont manqué, les vidéos elles-mêmes, aussi bien réalisées soient-elles (une captation professionnelle a eu lieu…), ne sauraient rendre le ressenti du public ni l’échange, parfois intense comme ce jour-là, entre les artistes et lui. Pas pour rien que pendant des décennies, on a écrit sur tous les tons dans Paroles et Musique puis Chorus que rien, jamais, ne remplace le spectacle vivant.

Pourquoi donc s’évertuer, alors, à tenter de partager l’événement quand il n’est pas reconductible ? Précisément parce qu’il est unique, dans tous les sens du terme, et que « le bonheur » ou du moins ce qu’il en reste après coup – vous connaissez la chanson maintenant, depuis le temps qu’on se fréquente ! – est la seule chose au monde qui se double quand on le partage.

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_561a53_edgar-morin-dans-la-salle.jpg)

Après les officiels délestés de leur carapace politique pour rendre hommage à l’adepte d’Éros, versus Thanatos, assis, masqué, au cinquième ou sixième rang à côté de Sabah, son dernier grand amour (ensemble, ils ont publié en 2013 un témoignage jubilatoire, L’homme est faible devant la femme, où ils racontent leur rencontre, leur couple improbable et surtout l’amour qui transcende les différences), l’Homme en noir arrive seul, sous un déluge d’applaudissements. Un peu Brassens qu’il a fait découvrir à l’ensemble du monde hispanique, un peu Ferré auquel il a fait découvrir l’Espagne, beaucoup des deux qui étaient ses amis, et pourtant lui-même, à nul autre pareil dans le monde de la chanson.

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_842470_paco-en-intro-de-la-soiree.jpg)

L’Homme en noir ! Débouchant sur scène pour la première fois sans sa guitare pour souhaiter bon anniversaire et longue vie à son ami, il annonce une soirée spéciale composée de chansons en résonance profonde avec les racines et le destin du philosophe. « Je vais chanter les poètes chers à Edgar, tout ce qui fait l’Espagne profonde, celle que l’on a perdue. » Des poèmes sublimes et intemporels où, certes, il est question d’exil, de pertes et de peines, mais transcendés, transmués par la musique et la voix en chants humanistes universels.

Regarde l’homme en noir ! Regarde l’homme en deuil ! (…)

Il ne possède rien qu’une vague guitare

Que des chansons d’ailleurs allument certains soir

Regarde l’homme en noir ! Regarde l’exilé ! (…)

Il parle de sa vie, dure comme une pierre

Roulant sous les sabots des chevaux au galop

Un caillou du chemin, petite pierre ronde

Dont on ne peut rien faire, sauf armer une fronde (…)

Il est rentré chez lui, un beau jour, m’a-t-on dit

Quand la mort eut enfin clos les yeux des bourreaux

La mémoire apaisée, il est rentré chez lui

Comme après la tempête reviennent les bateaux (…)

L’homme en noir est en paix : il est rentré chez lui

Mais je le vois encore, au milieu du chemin

Faisant face à la vie, à la mort, à l’oubli

La guitare d’une main, et dans l’autre une fronde…

(Chanson de Marc Robine dédiée à Paco Ibañez, 1997, avec des allusions notamment à Como tu et A galopar, 1969)

Mais avant de brandir haut sa guitare pour entonner ses premiers titres, dont Soldadito boliviano (voir vidéo plus bas) puis Cancíon de jinete (La chanson du cavalier), sa première mise en musique, si joliment appropriée, d'un poème de García Lorca (« Avec le temps, dit-il mi-sérieux mi-amusé, en faisant s’esclaffer le public, je me surprends moi-même à être surpris d’avoir trouvé cette mélodie ! Comment ? C’est moi qui ai fait ça ? »), le héraut de la soirée se tourne vers son héros et présente ses premiers invités.

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_14f459_ana-alcaide-et-musicien.jpg)

Venue de Tolède en compagnie de son musicien Bill Coley, Ana Alcaide interprète un répertoire judéo-espagnol de chants ladinos, cette langue séphardite qui reste parlée autour du bassin méditerranéen par les descendants des Juifs expulsés d'Espagne en 1492. Belle découverte rehaussée par le son d’étonnants et superbes instruments médiévaux proches de la guitare et de la harpe. Deux titres seulement, mais qui réclament une suite…

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_b2f99d_solea-morente.jpg)

Changement d’époque et de décor : voici, à la demande expresse d’Edgar, ô surprise, une ritournelle qu’adorait sa mère : El Relicario. Un paso-doble de 1914 dont aucun bal populaire ne pouvait jadis se passer. Pour l’occasion, l’homme en noir a sollicité une superbe interprète en robe rouge sang, Soléa Morente (fille du grand cantaor Enrique Morente disparu en 2010). Résultat : une recréation totale de ce drame réaliste (que n’auraient pas renié Fréhel ou Damia, à laquelle Paco fait du reste allusion), porté par une mélodie inaltérable, chanté (dansé aussi jusqu’au bout des doigts) avec une remarquable délicatesse, sans le pathos d'antan.

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_859c60_paco-et-alicia.jpg)

Plus tard, c’est la propre fille de Paco, Alicia, qui le rejoint pour enchanter Lorca (Mi niña se fué a la mar) et Brassens, accompagnée à la voix par son père et à la guitare par Mario Mas – grand musicien s’il en est, ainsi présenté par le chanteur : « Un véritable artiste, c’est-à-dire qui joue ce qu’il aime et non ce qui rapporte ! » Brassens en espagnol ? Non. En français pour une fois, avec Les Amoureux des bancs publics repris aussitôt en chœur dans la salle. Brassens sans lequel Paco n’aurait jamais eu l’idée, assure-t-il, de mettre des poètes en musique. « Je considère la France comme la capitale du monde de la chanson et Brassens en est sa cathédrale. » La veille, citant un passage du Parapluie (« Et je l’ai vue toute petite / Partir gaiement vers mon oubli »), il observait : « Il n’y a personne d’autre au monde capable d’exprimer un parcours aussi long dans une phrase aussi courte. » Edgar Morin se mettait au diapason : « Il chantait l’amitié, la fraternité, le respect des persécutés. La Chanson pour l’Auvergnat est un pur chef-d’œuvre. Georges Brassens y a exprimé toute une philosophie de vie, de pensée absolument nécessaire. » Pensées analogues de centenaires : Georges le 22 octobre, Edgar depuis le 8 juillet.

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_bb7797_mario-mas.jpg)

Avec César Stroscio au bandonéon, Joxan Goikoetxea à l’accordéon, et/ou Mario Mas, formidablement attentif et réactif à n’importe quelle improvisation subite, Paco aligne alors une série de grandes chansons, sans oublier de les traduire au public, friand de ses anecdotes souvent drôles, ou de s’adresser directement à son aîné, dont le masque sanitaire n’empêche pas son regard de briller. De José Agustin Goytisolo : Palabras para Julia, confession émouvante d’un père à sa fille, de Lorca, encore : La Romería, de León Felipe : Como tú, de Luis Cernuda : Un Español habla de su tierra…

De poètes latino-américains aussi, pour élargir l’universalité du propos : de l’Argentine Alfonsina Storni qui s’est suicidée à 46 ans comme elle l’annonçait dans ses poèmes sur la mer (d’où la célèbre chanson, tant de fois reprise, Alfonsina y el mar) ; du Cubain Nicolas Guillen, engagé en 1937 auprès des républicains espagnols, auteur de ce poème dont Paco Ibañez a fait une chanson emblématique sur la mort du « Che » en Bolivie :

Ma guitare est en deuil

Petit soldat bolivien

Mais elle ne pleure pas

Bien que pleurer soit humain (…)

Mais tu apprendras sûrement

Petit soldat bolivien

Qu’on ne tue pas un frère

Petit soldat bolivien

Qu’on ne tue pas un frère...

D’autres encore, des chansons en basque, en occitan… Si bien que la soirée s’approche de son terme, semblable et pourtant bien distincte des concerts habituels du « Maestro », avec ses instants suspendus, ses pans arrachés au temps qui passe, ses notes d’hilarité, ses larmes d’allégresse à force de se sentir partie prenante d’une même histoire. « Dans toute l’histoire humaine, explique Edgar Morin, vous avez toujours eu le combat entre deux forces qui sont inséparables mais ennemies. Éros. Thanatos. Eh bien, il faut prendre le parti d’Éros. C’est-à-dire des forces d’union, de fraternité, d’amour. Vous vous sentirez bien dans votre peau, vous serez contents, vous serez toniques. Rejoignez tous ceux qui ont pris le parti d’Éros, mais en ayant beaucoup de lucidité pour ne pas vous laisser tromper par des sirènes qui vous aveugleraient. Voilà le message. »

L’amour comme moteur, le verbe comme véhicule. Quand il ne reste plus rien, il reste la parole. C’est aussi le message du compositeur-interprète offert au penseur de Morin, avec les mots de Blas de Otero : Me queda la palabra.

Où l’on en revient à la rencontre de la veille, où maître Edgar avait exhorté les nouvelles générations à prendre leur vie à bras-le-corps : « L’époque est précaire, c’est vrai, mais j’ai vécu aussi ma jeunesse dans une époque d’extrême précarité, celle de l’occupation nazie. J’ai vu la différence qu’il y avait entre survivre et vivre. Survivre ? Je me planque, je me mets à l’abri. Vivre ? On risque sa vie, mais ça permet de participer à une communauté de tous les jeunes de tous les pays qui se battent pour la liberté… Engagez-vous, politiquement ou socialement, et si vous ne trouvez pas pointure à votre pied, créez votre propre réseau de solidarité… Et vivez poétiquement ! C’est une idée capitale, parce que partout la prose, c’est-à-dire les choses qu’on subit, qui nous encerclent, vous envahissent, vous parasitent. Essayez de lutter. La poésie ne doit pas seulement être une chose écrite, lue, récitée. C’est une chose qui doit être vécue. »

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_cc1cd5_paco-edgar-morin-radio-france-bleu.jpg)

La poésie vécue, c’est toute l’histoire de Paco. Ces deux-là, porteurs de paroles aussi nécessaires que le pain quotidien (« la pensée est le capital le plus précieux pour l'individu et la société »), étaient faits pour se rencontrer (en 2013 déjà, j’avais eu la chance de les entendre converser, dans la loge de Paco, après son spectacle du Châtelet). « Agnostique, incroyant radical et philosophe sauvage », Morin (son nom de résistant, emprunté à L'Espoir de Malraux...) n’a pu que se réjouir à l’écoute de la « Romance d’un berger désespéré », que Paco s’était gardée pour la bonne bouche.

Sourire : « C’est un poème anonyme du Moyen-Âge qui m’a tout de suite parlé [il l’avait mis en musique en 1979 dans l’album A Flor de Tiempo illustré par Alicia, alors toute jeune]. L’histoire d’un berger qui demande qu’on l’enterre dans le pré où paissent ses moutons. Rendez-vous compte : quelqu’un, dans mon pays, du temps de l’Inquisition, peut-être même avant, rejetait déjà l’Église ! »

Adieu, adieu camarades

Adieu aux joies d’antan

Si je meurs de ce mal

Ne m’enterrez pas dans le sacré…

Enterrez-moi dans le pré vert

Où paissent mes moutons…

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_802d3b_final-tous.jpg)

Pas de plus belle conclusion possible pour un amoureux de la chanson vivante* que Le Temps des cerises ! Paco, ses invités et musiciens derrière, et devant une salle en belle harmonie, comme une chorale d’un millier d’âmes… Communion fraternelle. Après cela, forcément, on attendait A galopar. Le poème de Rafael Alberti devenu en 1969, grâce à la musique et la voix de son interprète, l’hymne antifranquiste par excellence. Et tellement plus depuis la mort de l’épouvantable dictateur (près de 200 000 républicains fusillés après la guerre, outre ceux qu’il laissait périr de faim ou de maladie en prison…), comme un chant de reconnaissance des citoyens du monde face à la barbarie inhumaine.

______

*Le saviez-vous ? Edgar Morin fut l’inventeur du terme « yéyés » dans un article du Monde du 6 juillet 1961, où il décryptait le phénomène du rassemblement de 180 000 jeunes venus applaudir leurs « idoles » de la chanson, dont Johnny Hallyday (c’était place de la Nation, le 22 juin précédent, pour le premier anniversaire de l’émission d’Europe 1 « Salut les copains »).

C’était compter sans l’intervention du philosophe, surgissant sur scène comme un diable masqué de sa boîte, via un petit escalier très raide, soutenu et poussé un peu par sa femme puis tiré d’une main par Paco… « Peut-être montera-t-il par ici ? » avais-je lâché à notre ami et photographe Francis Vernhet en m’installant au siège le plus proche, au second rang. Mais une jeune femme, devant nous, s’était retournée : « Impossible ! À son âge, je vous parie qu’il ne pourra pas grimper ces marches ! »

Embrassades des deux hommes, ou plutôt accolade à l’espagnole, point d’orgue de cette soirée si vive en émotions fortes. Edgar et Paco, l’homme de lettres et l’homme de paroles, dans les bras l’un de l’autre. Ovation. Euphorie. Instants d’exception, magiques, fantastiques… Indicibles, vous disais-je, surtout quand la musique s’en mêle : « On ne peut pas bien parler d’une musique, mais une musique parle mieux et va plus profond que le langage des mots. » On ne saurait mieux dire qu’Edgar Morin !

/image%2F1490260%2F20211007%2Fob_cc7860_paco-edgar-morin-debout-guitare-leva.jpg)

Justement, lui qui avait déclaré la veille « Tengo el corazon en España », comme Moustaki chantant L’Espagne au cœur, sort une feuille de sa poche, la déplie et la montre au chanteur armé de sa guitare – c’est le texte de El Ejército del Ebro (ou El Paso del Ebro), la chanson la plus populaire du « cancionero republicano ». Plus connue sous le titre Ay Carmela, elle évoque le passage de l’Èbre par les Républicains en juillet 1938 face aux troupes franquistes et les quatre mois d’affrontement et de résistance sous les bombes de l’aviation d’Hitler et de Mussolini, dans l’espoir vain que la communauté internationale vienne à leur secours.

El Ejército del Ebro

Rumba la rumba la rumba la

Una noche el río pasó,

Ay Carmela, ay Carmela

Y a las tropas invasoras

Rumba la rumba la rumba la

Buena paliza les dió,

Ay Carmela, ay Carmela

El furor de los traidores

Rumba la rumba la rumba la

Lo descarga su aviación,

Ay Carmela, ay Carmela

Pero nada pueden bombas

Rumba la rumba la rumba la

Donde sobra corazón,

Ay Carmela, ay Carmela

Contrataques muy rabiosos

Rumba la rumba la rumba la

Deberemos resistir,

Ay Carmela, ay Carmela

Pero igual que combatimos

Rumba la rumba la rumba la

Prometemos resistir

Ay Carmela, ay Carmela !

Ayant eu le réflexe de filmer ces quelques minutes fugitives mais intenses et à jamais uniques (remerciements inclus, l’élégance n’a pas d’âge !), je vous laisse découvrir ce duo follement improvisé, partant dans tous les sens mais on ne peut plus jovial et jubilatoire – « Hermano ! » s’écrie soudain Edgar Morin, sourire ému aux lèvres, en se blottissant dans les bras de son « frère ». Merveilleux moment de fièvre contagieuse, se propageant jusqu’au quatrième étage de l’Opéra-Comédie archicomble. Où l’on constate aussi, tendrement amusés, en voyant le centenaire se dandiner sur place comme un ado timide, mais surtout en l’écoutant, qu’il ne s’est pas fourvoyé en optant pour le chant du papier plutôt que celui des planches.

Ne restait plus qu’à finir la soirée dans l’intimité, aux alentours de minuit, à la Brasserie-Restaurant du Théâtre… On n’en dira pas plus. Il était temps de laisser le penseur et le chanteur en tête à tête, réunis par une même sensibilité altruiste et battante, joyeuse en un mot ; des survivants, aujourd’hui, en ces temps mesquins et chagrins de repli général, identitaire, communautaire et même sexuel, où l’on se définit comme « racisé » et « genré »... Pfff ! Deux amoureux de la vie comme une main ouverte, en bref, mais une vie poétique, pas utopique pour autant ni politiquement correcte, où l’on s’évertue à jeter des ponts entre les disciplines et les êtres sans distinction aucune. « Le problème essentiel, c’est de donner une perspective, une pensée, une voie… et de ne jamais renoncer. » Passeurs fraternels, indignés infatigables.

Le résultat est là : Edgar Morin, Paco Ibañez ? Éternels, déjà, au moins dans nos cœurs.

La poésie, n’est-ce pas, est une arme chargée de futur…

Chapeau, respect (... et merci : on pourra dire qu'on y était !).

__________

NB. 1) Toutes les photos illustrant cet article, sauf mention contraire, sont de Francis Vernhet (droits réservés). La vidéo de la Cancion de jinete a été prise par Jo Masure, ex-directeur-fondateur du festival Alors chante ! de Montauban, les deux autres (Soldadito boliviano et Ay Carmela) sont de votre serviteur d’« échanson de la chanson »… 2) Parmi les derniers ouvrages d’Edgar Morin, citons Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019 ; Frères d’âme, entretien avec Pierre Rabhi sur des questions de Denis Lafay, L’Aube, 2021 ; Leçons d’un siècle de vie, Denoël, 2021.

Et pour rappel, à propos de Paco Ibañez, si ça vous chante :

• Maestro Paco Ibañez, la guitare et la fronde (25/08/2015).

• Le héraut du cercle des poètes disparus (16/01/2013).

• La poésie nécessaire comme le pain quotidien (11/02/2013).

• Au grand galop (21/10/2010).

/image%2F1490260%2F20221111%2Fob_43f924_banniere11112022.gif)