Rentrer au port

Ne chantez pas la Mort, c’est un sujet morbide

Le mot seul jette un froid, aussitôt qu’il est dit

Les gens du show-business vous prédiront le bide

C’est un sujet tabou… pour poète maudit

(Jean-Roger Caussimon, 1972)

Je voulais démarrer l’année dans la joie des retrouvailles, le regard tourné vers l’horizon… et voilà que le destin nous ramène irrésistiblement en arrière. Amputant encore et encore notre arbre à chansons. « Est-il encor debout le chêne / Ou le sapin de mon cercueil ? » s’interrogeait Brassens dès 1955 dans son Testament. L’année 2010 débute hélas aussi mal voire pire que le millésime précédent pour les amoureux de la chanson (et pas qu’eux : voir Haïti…), qu’ils en soient les héros – ceux qui lui donnent vie – ou les hérauts – ceux sans lesquels souvent elle resterait lettre morte.

Lhasa de Sela ?

Morte à 37 ans d’un cancer du sein le 1er janvier à Montréal...

Mano Solo ?

Mort à 46 ans d’un accident vasculaire cérébral le 10 janvier à Paris…

« Une fois qu’ils ont cassé leur pipe, les morts sont tous des braves types », chantait encore le Bon Georges. Certes. Mais ceux-là – n’en déplaise aux enfoirés habituels, toujours prêts à se réjouir de la disparition d’artistes dérangeants ou hors normes, comme leurs semblables font table rase de forêts séculaires et diversifiées (car jugées peu rentables à court terme) pour laisser place à de la monoculture intensive d’un rapport immédiat (toute la différence entre la chanson et la variété…) – étaient vraiment, vraiment, de « braves types ».

Lhasa ? Une merveille d’humanité, de tendresse, de douceur et de finesse. Ni sapin ni chêne, mais un charme près duquel il faisait bon s’abriter et se blottir. Mano Solo ? Un écorché vif de l’âme, parfois rebutant dans son comportement, qui le faisait passer pour asocial ou caractériel quand c’était sa façon (parfois maladroite) de se défendre contre des attaques ou une curiosité malsaine qui le visaient plus qu’à son tour, mais un garçon des plus attachants qui soient. Qui pliait jusqu’à l’extrême mais ne rompait pas. Debout, en lutte, toujours. Jusqu’au bout. En quête permanente d’un lendemain meilleur. Ni sapin ni chêne, lui non plus, un roseau plutôt pour sa fragilité trompeuse mâtiné de cet araucaria qui fait le désespoir des singes… La Belle et la Bête de scène.

Quand j’serai K.-O.

N’attendez pas de moi que je fasse ici leur éloge funèbre ou même que je retrace en détail leur parcours. D’autres viennent de le faire ou le feront ces jours-ci… Surtout, Lhasa comme Mano ont fait chorus de bout en bout avec nous. L’ultime album de Lhasa (le troisième en douze ans) a été présenté par Jacques Vassal dans notre tout dernier numéro et celui de Mano faisait partie de la « Chanson d’automne » de Si ça vous chante, sélection on ne peut plus draconienne des meilleures nouveautés de ces derniers mois. Non, quelques impressions et souvenirs forts, seulement ça… Et ce n’est pas le plus simple, vu l’embarras du choix... et le peu de cœur à l’ouvrage, vu le funeste sujet. D’autant moins qu’aucun bouclage ne m’y oblige désormais, puisque chômage forcé il y a, drame ordinaire de notre épique époque dont a si bien parlé Souchon : « Est-ce que tu m’aimeras encore / Dans cette petite mort ? »

Mais quand la Camarde frappe pour de bon, les vivants dignes de ce nom la « foule sentimentale » (car « les autres », hein, les faux-jetons qui avancent masqués, ces manipulateurs-nés que fustigeait tant Mano Solo à la scène qu’Emmanuel Cabut à la ville, ces mielleux en discours et fielleux en actes, prompts à faire le vide, avides au gain, mesquins et requins, Rastignac et Harpagon, ces amputés de l’âme et handicapés du cœur honnis et vomis par Mano, c’est mort… et ça ne sait pas !), les vivants, disais-je, ont le devoir de maintenir vive la flamme des « meilleurs d’entre nous » (salut Sommer !) passés de l’autre côté du miroir. Pour que longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.

Le cœur voyageur

1997. Son premier album, La Llorona (La Pleureuse), venait de sortir au Canada quand Jean Théfaine et moi-même avons eu la chance d’assister au récital complet de Lhasa de Sela dans une petite boîte à chansons de Québec, le Bar d’Auteuil (le même lieu, aujourd’hui désaffecté, où six ans plus tôt je m’étais éclaté en compagnie de Renaud en découvrant un certain Richard Desjardins…). C’était en juillet, dans le cadre du 30e Festival d’été de Québec. Séduits dans l’instant, sous le choc même d’une aussi rare et touchante personnalité, nous avions décidé illico de mettre en boîte un « Portrait » de deux pages pour le numéro suivant de Chorus. Jusque-là en France, seul le public restreint des « Découvertes » du Printemps berruyer avait eu la primeur de quelques-unes de ses chansons : « Fille d’un Mexicain et d’une Américaine, cette Québécoise d’adoption, écrivait notre collaborateur Michel Troadec dans le n° 20, puise dans la chanson populaire mexicaine ses racines musicales pour des chants de douleur interprétés (en espagnol et en français) d’une voix travaillée sur les standards de Billie Holiday. Il faut la voir, sa frimousse de lutin et ses petits airs timides, s’enflammer, poings serrés contre sa poitrine, la voix passant de la caresse veloutée à un ton rauque des plus prenant. La guitare est espagnole, l’accordéon discret, la contrebasse ronde et puissante, les percussions multiples. »

Québec, place d’Youville, terrasse du Capitole. Le lendemain de son concert magique, nous déjeunons avec Lhasa. La jeune femme, 24 ans, se prête de bonne grâce à la séance de photos à laquelle je la soumets, sous le soleil exactement, aussi timide à la ville que charismatique à la scène, puis va répondre sans ambages à toutes les questions de Jean Théfaine pour qui, c’est sûr et certain, elle est « de la race des plus grandes ». Un bonheur : « Pour moi, la beauté et la tristesse sont intimement liées… » Le titre de son premier album, La Llorona (qui attendrait encore un an pour être distribué en France, chez Tôt ou Tard) ? « Je me suis dit : puisque c’est comme ça, laissons-la pleurer. Après, elle éprouvera peut-être le besoin de célébrer l’existence plus joyeusement. […] Je crois très fort qu’il faut passer à travers la tristesse pour être heureux… »

Les États-Unis, le Mexique, le Québec… et puis Brel ! « Un artiste extraordinaire qui était au cœur de la vie, un lieu douloureux où il a tenu à rester ; ce qui est la chose la plus généreuse qui soit… » Et Ferré et Brassens ! « Léo Ferré me fait encore un peu peur, mais je l’apprivoise. Comme Brassens, ces deux chanteurs ont su dire les choses les plus simples avec une poésie et une lucidité qui me fascinent. C’est dans cette direction que je veux aller. » Amoureuse aussi des grandes voix d’Amérique latine, de Beethoven et de Chopin, « de la guitare magique de Ry Cooder », de Dylan, de Cohen, de Tom Waits et de Randy Newman, Lhasa était l’incarnation (aussi érudite qu’adorable, ce qui n’est pas peu dire) de tout ce qu’on aime… quand on aime vraiment la chanson, et pas seulement, mesquinement, telle ou telle chapelle (lire à son sujet le bel article de Jean Théfaine sur Toutes les musiques que j’aime).

Sous les étoiles

Tombés amoureux de l’artiste, nous ne manquerons plus la moindre occasion de la revoir en concert. Personnellement, mon plus beau souvenir, peut-être, sera celui de sa prestation nocturne de plein air, la même année à l’île de la Réunion, devant un auditoire aux anges, médusé, venu en nombre pour la tête d’affiche, Cesaria Evora. C’était en octobre 97, lors de la troisième édition du festival Kabaréunion [cf. Chorus n° 22] : « Mais la surprise de cette soirée, pour le public qui la découvrait (avec stupéfaction !), c’est la jeune Américano-Québéco-Mexicaine Lhasa qui allait la créer ; au point de déclencher l’enthousiasme de ces quinze cents personnes garnissant complètement les gradins du théâtre. Sous les étoiles de Saint-Gilles, comme dans les salles les plus intimes d’Amérique, cette jeune femme de 24 ans a montré qu’elle était une graine de star. Drôle dans ses présentations de chansons tristes, charmante au sens premier du terme, spontanée comme il est difficile de l’être davantage, Lhasa de Sela fait preuve d’un charisme qui n’a d’égal que le plaisir engendré par la beauté de son répertoire. Des chansons (en espagnol) d’inspiration mexicaine, que quelques titres en français commencent à compléter. La voix rauque ou suave, puissante ou fragile, c’est selon les titres et leur atmosphère, l’auteur-compositeur qu’elle est a trouvé en Yves Desrosiers le “maestro” idoine pour harmoniser les sons de l’accordéon, de la batterie et de la contrebasse des musiciens québécois qui l’accompagnent habituellement… »

Artiste de scène avant tout, Lhasa n’enregistrera que deux autres disques : The Living Road fin 2002. « Cinq ans se sont passés depuis le premier. Lhasa n’a gardé que son prénom, vit à Marseille et se décide enfin à nous offrir un second opus » : cinq titres en espagnol, quatre en anglais et trois en français. « J’ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché », avoue-t-elle dans La Confession. Et Jean Théfaine, qui chronique ce magnifique album, de commenter : « Le plus pur et le plus exigeant, c’est sûr. Loin du formatage actuel, des vocalises surpuissantes et des arrangements à paillettes. Si loin que soudain, on n’entend plus qu’elle, toute droite dans sa propre lumière, caressée par quelques instruments amoureux – musique elle-même, jusqu’au plus profond de nous. »

Lhasa devait chanter le 19 octobre dernier à l’Olympia pour célébrer son troisième album éponyme, tout en anglais cette fois (« On y décèle une influence de Joni Mitchell pour la façon de traiter solitude, trahison, introspection de soi », notera Jacques Vassal). L’Olympia fut annulé. Les rumeurs de maladie – info ou intox ? – allaient bon train. Mais certains, certaines – comme Clarika qui lui avait proposé un duo dans son dernier album – savaient déjà, hélas, à quoi s’en tenir... On tourna sans regret la page douloureuse de 2009 – celle de la crise fomentée, alimentée et récupérée par ceux qu’on appelait jadis les profiteurs de guerre (suivis des autres, cortège de tricheurs invétérés, patrons voyous pour lesquels c’était une aubaine inespérée). Vive la crise ! Mais voilà que 2010, qu’on attendait avec impatience (et un peu d’optimisme, on ne se refait pas), s’ouvre d’emblée par l’annonce de la disparition de Lhasa.

La « Llorona » laissait couler ses pleurs pour évacuer sa tristesse et mieux chanter l’avenir. Mais aujourd’hui qu’elle nous laisse orphelins de son blues, comment ne pas déchanter ? Comment retenir ses larmes ?

L’homme révolté

Neuf jours plus tard, putain de sort, c’est Mano Solo qui se fait la malle. Quasiment sur scène, comme Molière jouant au malade imaginaire… Hospitalisé aussitôt après son Olympia du 12 novembre, tombé dans le coma, victime de sa trop grande générosité. Car Mano s’employait toujours à fond, sans réserve, marchant sur le fil, au bord du précipice. Artistiquement et humainement. Les deux étaient liés : impossible de dissocier l’homme de l’artiste, le créateur fertile et si original penché sur sa feuille (il avait aussi un beau talent d’illustrateur, bon sang ne saurait mentir !) de la « bête de scène ». Jamais dans la demi-mesure, entier, à mille lieux des petites compromissions du métier, il allait droit au but.

Révolté par toutes les injustices, sans même parler de celle qui l’avait frappé directement (d’où peut-être ses mots chair, ses mots sang, comme disait le regretté Bernard Haillant), Mano était pour beaucoup un homme en colère qu’il fallait prendre avec des pincettes. Sans doute était-ce la raison pour laquelle la plupart des grands médias se gardaient bien de l’inviter – dès lors qu’ils l’avaient instrumentalisé (une fois pour toutes !) à propos de sa séropositivité au milieu des années 90 – pour parler seulement de ce qui lui tenait à cœur, ses chansons, et rien d’autre. Quitte à en pâtir dans sa « carrière », Mano avait pris de toute façon le parti de refuser toute interview dont il se doutait (parfois à tort) que la question du sida ne serait pas absente. Il passa ainsi, insensiblement mais sûrement, du rang de vedette médiatique (pour de mauvaises raisons) à celle d’artiste marginal (ce qu’il était viscéralement, par comparaison avec la chansonnette dominante)… mais accompagné d’un public aussi fidèle que nombreux qui lui permettait de remplir toutes les salles où il chantait et de continuer à produire lui-même ses disques.

Ses albums ? Dix au total, dont Rentrer au port, paru cet automne, sonne aujourd’hui de façon prémonitoire. Surtout avec sa bouleversante chanson éponyme. Dix albums présentés sans exception dans nos colonnes (parmi lesquels quatre « Cœur Chorus » pour Je sais pas trop, 1997 ; Dehors, 2000 ; Les Animals, 2004 ; In the garden, 2007) et au moins autant de comptes rendus de concerts et d’interviews. Car Mano Solo – qui faisait une belle unanimité dans notre équipe (on se « battait » pour écrire sur lui ou le rencontrer, de Pascale Bigot à Caroline Vanbelle, de Yannick Delneste à Valérie Lehoux, de Marc Robine à Stéphanie Thonnet ou votre serviteur… en passant par Francis Vernhet, peut-être le meilleur photographe de scène de sa génération) – est indéniablement l’un des artistes qui ont le plus et le mieux incarné ce que nous appelions la « Génération Chorus », bien avant que les grands médias ne se mettent à parler de « nouvelle scène ».

Tout a vraiment commencé dans la petite salle du Tourtour, près des Halles, dont le patron, Jean Favre, lui avait quasiment confié les clés. Nous y étions déjà. Un premier album en 1993, La Marmaille Nue, et un « Portrait » dans la foulée pour lequel il confie à Pascale Bigot : « Je n’ai pas envie d’être de la musique à consommer, ni de consommer le public… » D’emblée, le programme ne souffrait d’aucune ambiguïté. Le 9 octobre 1995, le compte rendu de son spectacle au Bataclan signé de notre jeune collaboratrice Valérie Lehoux s’achève ainsi : « Il y a des concerts dont on ne se remet jamais tout à fait… Ce soir-là, la dernière chanson bouclée, Mano Solo est revenu sur scène. Un demi-sourire aux lèvres, sans autre préambule, il a balancé : “J’ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La première : je ne suis plus séropositif. La seconde : j’ai le sida.” Coup de poing, coup de grâce. Ce fut l’ultime rappel de la soirée. » Du jamais vu.

Tu frères encore

Sur scène, Mano, si généreux dans l’effort, le partage et le don de soi, tu me faisais immanquablement penser au Grand Jacques. Pour l’énergie et la densité du ressenti. Je te l’avais dit… et tu faisais mine de t’en moquer, toi qui ne jurais (par esprit de contradiction) que par le punk ou le rock. Comme si Brel, mort à 48 ans, n‘était pas « rock » sur scène. No future, lui aussi. D’ailleurs, je suis sûr qu’il t’attendait de pied ferme et que vous faites déjà la paire, là-haut, quelque part, je ne sais où, au paradis des musiciens, chacun de vous deux cherchant en vain à placer le dernier mot ! Sacré duo ! Je l’imagine comme si j’y étais. Mais en attendant, Mano, « Je te dis mort aux cons / Bien plus cons que toi / Mais qui sont mieux portants / Six pieds sous terre, "Mano", tu frères encore / Six pieds sous terre tu n’es pas mort… »

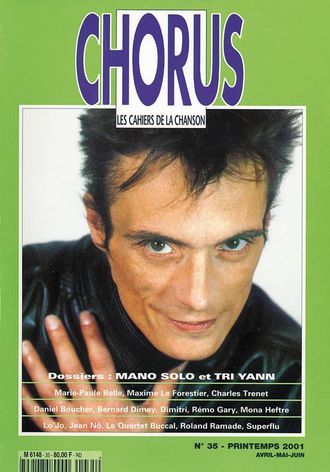

Une seule fois en trente ans, j’ai détourné cette citation de Jojo. Une seule fois. C’était pour rendre hommage à Marc Robine, collaborateur de Chorus de la première heure (et auparavant de Paroles et Musique), historien de la chanson, conférencier, chanteur ACI… et co-auteur avec moi de l’entretien, Mano, que tu nous avais accordé pour ton dossier de Chorus (n° 35, printemps 2001). Deux ans plus tard, Marc s’esquivait aussi discrètement et prématurément que toi. De cette « rencontre tripartite », immortalisée par les photos de Francis Vernhet, il me reste d’incroyables souvenirs (et quantité de cassettes enregistrées)…

D’abord, la veille au soir. Coup de fil nocturne :

– Salut, c’est Mano ! J’ai décidé d’annuler notre rencontre.

– Moi (sueurs froides, ne sachant pas trop sur quel pied danser) : Tu plaisantes, c’est LE dossier du prochain numéro ! Vingt-quatre pages et la couverture…

– Mano : Ouais, mais vous allez encore me parler du sida, ça ne m’intéresse pas…

– Moi (un peu en rogne) : Comme si on n’avait parlé que de ça dans Chorus ! C’est pas vrai, Mano, depuis le temps que tu nous connais…

– Mano : Et puis mon père… Je suis sûr que vous allez parler de mon père ! Tu sais que je n’y tiens pas du tout…

Je la fais courte. Mais la discussion fut aussi âpre que longue. Au moins trois quarts d’heure. Mano était visiblement stressé à l’idée d’être le sujet d’un « dossier » aussi complet, mais je le soupçonnais aussi de chercher inconsciemment à se mettre en position de force avant nos retrouvailles. Car retrouvailles bien sûr il y eut. Elles étaient fixées le lendemain à 14 heures dans les locaux de sa maison de disques du moment, East-West (merci et bisous au passage à Élisabeth Barriol).

– Mano : Bon…, mais on fera une heure, une heure et quart, pas plus.

– Moi : Impossible, Mano. C’est un DOSSIER. Toute ton histoire, toutes tes chansons… Il nous faut au moins trois heures !

– Mano : C’est trop, j’aurais vite fait de m’emmerder. De toute façon, dès que c’est le cas, je me casse !

– Moi : OK, on verra bien… Mais tu sais, on t’avait prévenu, pour un dossier nous avons impérativement besoin de photos de l’entretien. Et pour la couverture… et d’autres, perso, qui retracent ton parcours ; celles que tu aimerais voir figurer toi-même dans TON dossier.

– Mano : Et puis quoi encore ?!

– Moi : C’était prévu comme ça, Mano… Et puis tu connais bien Francis Vernhet, tu sais pouvoir lui faire confiance…

– Mano : Ouais, bon, dis-lui de venir, on fera une photo ou deux avant l’interview et il pourra s’en aller…

Fin de la conversation. Vous imaginez mon soulagement quand on a la responsabilité d’un journal de 200 pages dont le dossier de Une est arrêté de longue date. On revient de loin… Dans la foulée j’appelle Francis et Marc (installé à l’époque dans le Gard) pour leur faire part des desiderata, sinon des conditions, de l’artiste. Ils sont inquiets, forcément, mais nous en avons vu d’autres. Et on se connaît suffisamment, Mano Solo et nous. Notre seule inquiétude : ne pas pouvoir poser toutes nos questions (Mano peut très bien décider de s’éclipser au bout de dix minutes, sur un coup de tête) et être contraints finalement de « fourguer » à nos lecteurs un dossier à demi-ficelé…

Le virus en papier

Paris, 1er février 2001. Un salon nous est réservé dans les bureaux d’East-West/Warner. Francis installe son matériel. Marc et moi, qui nous sommes concertés au préalable, avons chacun notre fil conducteur. Pour le reste, comme d’hab’, on improvisera en fonction de la tournure des événements et du contenu de la conversation. J’ai dit que je la faisais courte, alors voilà : près de quatre heures (!) après le début des « hostilités », Francis est encore là, passionné par l’entretien, ses appareils bourrés depuis un bon moment jusqu’à la gueule. Mais il s’excuse : il a un spectacle à couvrir ce soir, il doit s’en aller. Une heure passe encore, puis deux. Climat convivial, on ne peut plus détendu, nous avons largement de quoi écrire un numéro entier… Cette fois, c’est Marc qui montre des signes d’impatience : il a déjà loupé son premier train pour Nîmes, il devra prendre le suivant. Nous conversons à ce moment-là depuis plus de six heures !

Il est près de 21 heures, Paris s’emmitoufle dans la nuit hivernale. Les locaux de la maison de disques sont quasiment déserts. L’attachée de presse nous a laissé les clés… et Mano en redemande, qui ne veut pas me laisser partir ! (De ma province, entre Île-de-France, Centre et Normandie, je suis venu en voiture). Je raconterai peut-être la fin de l’histoire une autre fois. Sachez simplement (pour ceux qui ont « échappé » à ce numéro de Chorus, hélas épuisé depuis longtemps) que, dans la chaude complicité qui nous enveloppait, Mano tint lui-même, spontanément, à parler de ses parents, d’Isabelle (qui avait participé jadis à la création de La Gueule Ouverte) et de Jean (le dessinateur Cabu), pour dire, après bien des périphrases, toute son affection à leur égard. De ses parents, donc de son enfance… puis de la sale maladie.

Dans les jours suivants, il ne cessa de nous appeler. Pour savoir si nous avions bien tout ce qu’il nous fallait et nous envoyer par Internet (très accroc à ce mode de communication, il dialoguait personnellement sur son site avec ses interlocuteurs) des photos de jeunesse, des dessins originaux et même une pleine page de BD dont il était le héros ! Le résultat, je crois, fut à la hauteur de ses espérances (et des nôtres !), à tel point que quatre ans plus tard il nous sollicita pour publier un (long) texte qu’il se proposait d’écrire sur ses rapports (délicats) avec la presse… Une sorte de profession de foi, extrêmement dense, où tout le monde en prenait pour son grade (« De quoi aurait parlé la presse si je n’avais pas le sida, du moins si elle n’était pas au courant ? C’est une bonne question et la presse est la dernière à se la poser »), à laquelle il ajouta trois autoportraits et – cerise sur le gâteau et surtout chose totalement inimaginable auparavant – demanda lui-même à Cabu une illustration des plus éloquente…

En conclusion de cette carte blanche (intitulée Le Virus en papier…), l’homme en colère écrivit ceci : « Je remercie Chorus d’accueillir un bout de ma rage, simplement, sans avoir eu à lutter. Libération a eu besoin que 3500 internautes fassent un forcing de trois semaines pour daigner publier un droit de réponse qu’ils ont tronqué, tout en ne se privant pas de la vulgarité jusqu’auboutiste d’un droit de réponse au droit de réponse… » Dans ce n° 51 du printemps 2005, Mano côtoyait Bob Dylan et Richard Desjardins. Il était chez lui.

On connaît la musique

Octobre 2009. Les membres de la Rédaction de la revue ont été conviés sur Europe 1 à une émission spéciale (On connaît la musique fait Chorus) en hommage au travail accompli, notamment en matière de découvertes, toutes ces années. Maître d’œuvre et seul capitaine à bord : Thierry Lecamp, à qui sa direction a confié les clés de la station pour cette incroyable réunion d’artistes (Alain Chamfort dira qu’il n’a connu aucun équivalent de toute sa carrière, excepté une soirée privée pour le départ à la retraite d’une grande programmatrice radio, Monique Le Marcis). Cela se passe le mardi 6 dans les conditions du direct : quatre heures d’enregistrement (!) pour un peu moins de deux heures diffusées en soirée le samedi suivant.

Mano Solo est là, bien sûr. Il commence par chanter une chanson de son nouvel album, Les Chevaux d’Aubervilliers, accompagné à la guitare par Daniel Jamet. Dans le studio, la régie et les couloirs des différents étages, des dizaines d’artistes s’entassent, à l’écoute. Sa voix s’élève et tremble. C’est magnifique et bouleversant. Francis Vernhet prend la photo… et Thierry Lecamp la parole pour remercier Mano d’être venu « pour cette soirée Chorus », rappelant que nous lui avions consacré un dossier.

– Et pas qu’un ! précise Mano. Ce n’est pas un journal qui n’a fait son devoir qu’une fois…

Joli ! Belle façon aussi, malicieuse et détournée, pudique, de nous remercier. Et puis, aussitôt, cette leçon de vie :

– Je trouve dommage que les artistes ne soient capables de se mobiliser que pour les enterrements. Il serait peut-être temps qu’on arrive à faire des choses pour vivre et pas pour regretter qu’on meure. Les trucs de soutien, ça me fait toujours penser à ça, quoi : c’est « apportez vos chrysanthèmes »… Mais c’est avant qu’il faut réagir ! Les gens, hein, il faut se réveiller tous, créer des choses, créer des nouveaux moyens de communication dans le merdier actuel qui n’est pas fait pour nous. Finalement, là, ce soir, on est tous des dinosaures... Il est temps de se réveiller, les mecs !

C’était le 6 octobre. Le 12 novembre, Mano Solo chantait une dernière fois, à l’Olympia, entamant sa rentrée définitive au port, à l’Olympe de la chanson, le 10 janvier. Le 14 – hier ! – on l’accompagnait au Père Lachaise. Mais six pieds sous terre, Mano, oui, tu frères encore : « Il serait peut-être temps qu’on arrive à faire des choses pour vivre et pas pour regretter qu’on meure… »

___________

NB. On peut réécouter ces propos de Mano et sa chanson Les Chevaux d’Aubervilliers en cliquant sur « On connaît la musique fait Chorus ». À Jean et Isabelle, ses parents, ainsi qu’à Fatiha, sa « sœur » de la Marmaille Nue, nos pensées les plus affectueuses.

/image%2F1490260%2F20221111%2Fob_43f924_banniere11112022.gif)