Aux Marquises, le temps s’immobilise

Octobre 2011. Trente-trois ans après la mise en terre du Grand Jacques au cimetière d’Atuona, trente-six ans après son accostage dans la baie de Tahauku (voir « Brel-2 »), émus sans le paraître mais remués de façon visible par les conditions climatiques qui rendent l’atterrissage délicat, nous nous posons sur un plateau surgissant brusquement au milieu de nulle part. Je veux dire en pleine nature, exubérante et sauvage, majestueuse et inchangée, semble-t-il, comme au premier matin du monde. Nous voilà enfin dans l’île de Brel et de Gauguin ! Fascinante par son relief torturé, plantée de sommets aiguisés et découpée de baies se fracassant dans la mer déchirée, « infiniment brisée / par des rochers qui prirent des prénoms affolés ».

Et comme dans la chanson, c’est sous une pluie battante que nous débarquons sur la piste, trempés avant même que d’atteindre cette minuscule aérogare qui porte désormais le nom d’« Aéroport Jacques-Brel ». Aux Marquises, je le confirme, la pluie est traversière qui bat de grain en grain… Petit rappel : découvertes en 1595 par le navigateur espagnol Alvaro Mendaña de Neyra, venu du Pérou, les Marquises furent ainsi nommées (Islas marquesas de Mendoza) en l’honneur du marquis de Mendoza, vice-roi du Pérou. Curiosité : Paul Gauguin, d’origine espagnole du côté maternel, avait vécu au Pérou de l’âge de 2 à 7 ans où s’était installé son arrière-grand-père aragonais, le chevalier don Mariano Tristan y Moscoso (1) ! Le monde est petit et plein de passerelles… Peut-être même Gauguin avait-il lu Cervantès avant Brel, lui qui prônait déjà « le droit de tout oser » et fustigeait le principe de précaution : « Un jeune homme qui est incapable de faire une folie est déjà un vieillard. » Ne croirait-on pas entendre notre don quichottesque Grand Jacques à propos des adultes trop prudents qui ont plus d’avenir que de présent, et de la nécessité vitale d’« aller voir » ?

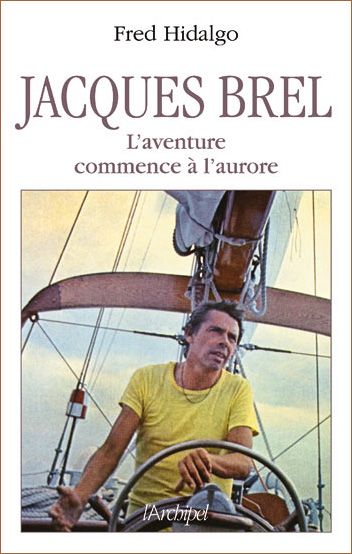

Certains, catégorie petit bras, se contentent de peu, de Vesoul ou de Vierzon. D’autres mettent les voiles sans point de chute précis pour un tour du monde, contre vents et marées (voire le pot au noir !) et accostent un beau jour dans la baie de Tahauku à Hiva Oa. Vous savez, en novembre 1975, là où un pêcheur à la ligne, un popaa, a salué Jacques et Maddly lorsqu’il les a vu débarquer de l’Askoy (voir « Brel-2 »). Je vous avais promis d’y revenir… Mais d’abord, avant de renouer le fil, je ne résiste pas au plaisir de vous offrir deux vidéos exceptionnelles de Vesoul , justement : celle de la version que l’on connaît, mais durant ses répétitions et l’enregistrement en studio, en direct comme toujours avec Brel ; et une autre, moins classique, à moins que ça ne soit le contraire, disons assez iconoclaste et jubilatoire, Jacques n’ayant jamais reculé devant la parodie et l’autodérision, avant que le naturel ne revienne au galop (et c’est le cas de le dire avec une telle chanson).

On y découvre aussi le Grand Jacques explicitant les motifs de son osmose si prégnante avec Don Quichotte, en lequel il voyait « le symbole de la minorité ; c’est un type qui tend la main… » L’important chez l’Homme de la Mancha ? « Il donne priorité à ses rêves… Il va là où il croit que c’est beau. » On comprend pourquoi Jacky a osé quitter la scène, à son apogée, pour partir là où personne ne part, jusqu’à Hiva Oa. Tout Brel est d’ailleurs dans cette phrase de Cervantès qu’il ne manqua pas de faire sienne : « La folie suprême n’est-elle pas de voir la vie telle qu’elle est, et non telle qu’elle devrait être ? » Éloquent venant d’un homme que d’aucuns, agrippés à leur vie mesquine comme Harpagon à sa cassette, ne se privèrent pas de traiter de fou – et c’est vrai qu’il en fallait, de la folie, pour rester fidèle à ses rêves d’enfant... Enfin, à vous… d’« aller voir » !

Précision : dans la première vidéo, document exclusif filmé en septembre 68, on aperçoit entre autres Georges Pasquier alias Jojo, le secrétaire et ami, Charley Marouani, l’agent, strict dans son costume-cravate habituel, et même Jean-Pierre Leloir, le photographe préféré de Brel, avec ses appareils en bandoulière et ses belles bacchantes – on le voit même en pleine action pendant une prise, ce qui est absolument impensable aujourd’hui. François Rauber est à la baguette, puis au piano dans la seconde vidéo en lieu et place de Gérard Jouannest, Marcel Azzola est à l’accordéon… « Chauffe, Marcel, chauffe ! »

Octobre 2011, suite. Si nous l’avions ignoré, nous aurions compris d’emblée où nous arrivions : loin, très loin des routes touristiques de la région déjà la plus isolée du reste du monde. Loin des îles de la Société et des Tuamotu, aux lagons d’un bleu turquoise ou d’azur contrastant avec le bleu marine de l’infinité océane, aux langues de sable blanc ou rose, qu’un ATR 72 de quatre-vingts places relie quotidiennement. À l’aérodrome de Nuku Hiva situé dans un endroit aussi aride qu’inattendu en bordure de mer, justement nommé Terre déserte, nous ne sommes plus que huit (inclus l’équipage !) en partance pour Hiva Oa dans un petit appareil de dix-huit places. C’est un Twin Otter, où pilote et copilote sont à portée de mains, semblable à celui que Brel emprunta tout au long de l’année 76 pour ses allers-retours sur Tahiti…

Nuku Hiva ? L’île principale du groupe Nord des Marquises et la capitale administrative de l’archipel où Brel effectua un repérage, débarquant fin 75 sur le quai de Taiohae (aujourd’hui à trois heures de 4x4 de l’aéroport) où l’attendaient tous les notables du coin (voir « Brel-2 »). Nuku Hiva où nous avons marché aussi sur les traces d’Herman Melville, que la tribu anthropophage des Taipis retint prisonnier dans la vallée de Taipivai après qu’il eut déserté de l’Acushnet (la baleinière américaine avec laquelle il s’était engagé dix-huit mois plus tôt), sachant qu’il aurait encore à vivre trois ou quatre ans de privations en mer. S’étant échappé au bout de quatre mois, il rejoignit un baleinier australien qui faisait voile vers Tahiti où il fut emprisonné six semaines durant pour faits de mutinerie, puis s’installa à Mooréa… Cela se passait en 1842 et le futur auteur de Moby Dick (1851) n’avait que 23 ans. Mais c’est là une autre histoire, bien sûr, qu’on peut découvrir à travers ses deux premiers récits : Taipi ou Typee en version américaine (1846), suivi un an après d’Omoo (sous-titré « Un récit d’aventures dans les mers du Sud »).

Refermons la parenthèse et revenons-en à Hiva Oa, la grande île du groupe Sud (étirée sur 39 km x 19 dans ses plus grandes longueur et largeur), dont l’auteur de L’Île au trésor, Robert-Louis Stevenson, écrivit de façon éloquente après y avoir débarqué en 1888 : « Je pensais que c’était l’île la plus jolie et de loin l’endroit le plus inquiétant au monde. » De fait, elle conserve aujourd’hui ce paradoxe de beauté sauvage qui vous saute aux yeux et de sensation d’inquiétude suscitée par son aspect sombre et tourmenté : quasiment pas de terrain plat sur ses 316 km carrés, encore moins le long de l’océan, ce qui explique qu’on atterrisse sur une crête au-dessus d’Atuona.

Dix-sept kilomètres relient l’aéroport à la ville. Un peu plus de cinq cents habitants à l’époque de Gauguin, un peu plus de mille du temps de Brel, quelque mille cinq cents aujourd’hui (pour deux mille âmes sur l’ensemble de l’île). Il faut moins d’une demi-heure pour effectuer le trajet, là où il fallait parfois des heures, à la fin des années 70, quand la route, à présent cimentée, n’existait pas encore, et que la pluie rendait la piste de latérite extrêmement glissante. Extrêmement dangereuse donc, car tortueuse au moment de plonger à flanc de ravin, dans une pente à fort pourcentage, vers Atuona, dominée par trois sommets souvent couronnés de nuages : les monts Temetiu, Feani et Ootua (1276, 1126 et 889 mètres respectivement).

C’est un fait : peu, très peu de touristes poussent jusqu’aux lointaines Marquises (si Tahiti était Paris, Hiva Oa serait Moscou…), sinon pour une escale de quelques heures seulement avec l’Aranui, un cargo-mixte tahitien qui ravitaille les îles et embarque aussi des passagers, ou le Paul Gauguin, un paquebot américain de croisière. Brel, lui, décida de s’y installer après cinquante-neuf jours de balade océane. Car le Grand Jacques, à l’inverse de la plupart de nos contemporains, n’a jamais fait semblant. Même s’il s’incluait dans le lot commun en 1953, lorsqu’il n’était encore qu’un auteur-compositeur débutant : « Et dis toi donc grand Jacques / Dis-le-toi souvent / C’est trop facile / De faire semblant… » J’ai toujours pensé que cette chanson était une balise essentielle dans la vie de Brel ; comme si, à partir de là, il n’avait plus songé qu’à vivre vraiment, sans tricher jamais (c’est trop facile !), au point de se décider à fuir la gloire (et l’aisance financière), le soir même où il se rendit compte qu’il commençait, sur scène, à chanter machinalement.

Attention, document : Grand Jacques, justement, non pas chanté par son auteur mais dit par... Georges Brassens ! Un enregistrement réalisé chez celui-ci le jour même de la mort de Brel, le 9 octobre 1978, qui ne serait diffusé qu’un an plus tard, sur Europe 1, dans l’émission Pirouettes de Claude Wargnier (émission à laquelle Brassens et les poètes, le dernier livre de Jean-Paul Sermonte, redonne vie à travers un CD : voir « L’Affaire Brassens » dans ce blog). Un hommage au talent d’auteur de Jacques Brel qui témoigne, si besoin était, de la grande estime en laquelle le bon Georges le tenait. Un document, aussi, jamais repris depuis lors, il y a plus de trente ans...

«Grand Jacques» dit par Georges Brassens

Flash-back : Atuona, novembre 1975. Le popaa qui avait fait un signe de la main à Jacques et Maddly, alors qu’il pêchait en baie de Tahauku, se nommait Marc Bastard. Prof d’anglais puis de maths au collège Sainte-Anne des Sœurs de la congrégation de Cluny, c’était avant tout un grand baroudeur devant l’Eternel, pas forcément exempt de défauts. Un ancien de la marine nationale auquel on avait discrètement conseillé de démissionner, en 1969, après l’affaire des vedettes de Cherbourg convoyées aux Israéliens de façon détournée (et soit-disant sans l’aval de la France), ex-créateur en 1964 de la télévision à Tahiti et auteur de romans policiers sous le pseudonyme de Marc Audran. Entre autres, puisqu’on murmure aujourd’hui à Hiva Oa qu’il fit également partie des services du SDECE, le contre-espionnage français… Bref, le profil type de l’aventurier comme Brel les aime. Il prit en 1970 ce poste d’enseignant chez les sœurs comme on part en pré-retraite et, célibataire, il vécut un temps avec une Marquisienne qui lui donna un fils, Paulo, qu’on peut toujours croiser, aujourd’hui, dans les rues d’Atuona.

Mais reprenons le fil. Après les formalités douanières réglementaires, Jacques demande au gendarme Alain Laffont – « le » gendarme d’Hiva Oa – qui est ce pêcheur qui leur a fait un signe de la main. « C’est Marc Bastard, un professeur du collège Sainte-Anne. » Brel : « Alors, il devrait pouvoir nous renseigner sur Hiva-Oa. Pouvez-lui demander de passer nous voir ? » Sitôt dit, sitôt fait, le gendarme s’adresse à l’enseignant, et la suite, c’est l’intéressé qui la raconte :

« Jacques Brel désirerait vous voir…

- Vous voulez dire… Brel, le chanteur ?

- Lui-même.

- Mais je ne le connais pas autrement qu’à la radio…

- Je lui ai parlé de vous et il voudrait des renseignements sur Hiva Oa.

J’empruntais l’esquif du gendarme et me dirigeai vers l’Askoy. Jacques Brel, souriant, m’accueillit. La sympathie fut immédiate, et Maddly, la belle Guadeloupéenne qui l’accompagnait, me fit visiter le bord. […] Ils me questionnèrent sur Hiva Oa, les gens, la vie quotidienne… Leur intention était de se reposer une quinzaine de jours et de poursuivre leur route jusqu’à Tahiti.

Le surlendemain, je les croisais, main dans la main, sur l’unique route du village.

- Finalement, nous restons ici. Le pays est beau, les habitants agréables et, Dieu merci, ils ne me connaissent pas…

Il avait reconnu Atuona comme le bout de sa course, loin d’un monde qui l’étouffait. Jacques Brel fuyait l’agression médiatique que lui devaient sa célébrité et les rumeurs concernant son état de santé. Il voulait redevenir un homme “comme tout le monde” et je puis témoigner qu’il le fut pendant les trois dernières années de son existence auprès de celle qui fut son épouse par le cœur et l’esprit. »

Ce sont ces trois ans – deux ans et huit mois exactement puisque Jacques s’envola une dernière fois d’Hiva Oa aux alentours du 20 juillet 1978 (avant d’embarquer à Faaa, à destination de Paris, le 27 du même mois) pour ne plus revenir de son vivant – que je me propose de vous conter une prochaine fois… mais seulement si ça vous chante vraiment. Un séjour reconstitué pour l’essentiel, grâce aux témoignages inédits recueillis sur place lors d’une enquête qui nous a permis, en outre, de rapporter des documents uniques – dont certains absolument fabuleux pour qui s’intéresse au Grand Jacques – auxquels bien peu de personnes ont eu accès depuis la disparition de l’auteur des Marquises. Ces terres qu’en langue vernaculaire, légèrement différente du tahitien parlé dans les autres archipels, on appelle Fenua Enata, c’est-à-dire Terre des hommes… Quand on sait l’admiration immense de Brel pour Saint-Exupéry et autre Mermoz, on est obligé de constater (une fois de plus) combien le hasard fait bien les choses.

Il est vrai qu’aujourd’hui encore, par manque de brise ou pas, le temps s’immobilise aux Marquises. La politique centralisatrice de Tahiti oublie volontiers ces îles qui abritent pourtant le meilleur de la culture polynésienne, et possèdent sans aucun doute les meilleurs artisans en matière de sculpture. Gauguin lui-même s’initia aux techniques locales avec les sculpteurs d’Hiva Oa. Quant aux infrastructures routières, n’en parlons pas, surtout ici où les routes, excepté celle menant à l’aérodrome, sont peu ou prou ce qu’elles étaient du temps de Jacques : de simples pistes pour la plupart, bétonnées par secteurs, qu’au volant de sa Toyota Jeep il parcourait volontiers pour faire découvrir à ses amis de passage les beautés de son île.

Et si l’on n’ose pas dire qu’elles restent ce qu’elles étaient déjà du temps de Gauguin, c’est parce que nous avons rencontré l’homme qui a tracé ou élargi ces pistes dans les années 70. Il n’en est pas moins évident que la traversée de cette île mystérieuse – elle recèle les plus beaux et imposants vestiges de l’histoire de ce peuple (grands tikis sculptés dans la pierre, dont les fameux moai de l’île de Pâques ne sont peut-être que les héritiers, et impressionnants vestiges archéologiques, lieux de culte, de réunion et d’habitation, aux dimensions exceptionnelles, qu’il faut mériter en s’enfonçant dans la forêt vierge) –, quand elle est faisable autrement qu’à cheval (qui reste un moyen de locomotion répandu), nous vaut des vues identiques à celles qui, à l’aube du vingtième siècle, s’offraient au regard du peintre.

Quant au village, c’est à peine s’il a changé : davantage de maisons et de facilités quotidiennes, bien sûr, l’électricité, le téléphone et la télévision, un peu de voierie et d’aménagement communal, deux ou trois magasins de plus, mais voilà tout. À tel point, je vous le jure, qu’on ressent l’impression de pouvoir croiser Brel à tout moment, au détour d’une des rares rues d’Atuona, chapeau de paille, chemisette et pantalon blancs, descendant à pied de sa maison et passant devant la gendarmerie pour aller relever son courrier à la poste, saluer les sœurs dans leur école, brocarder au passage le curé à l’église ou aller boire sa bière au « Magasin Gauguin »… au seuil duquel discutent encore parfois, pour s’abriter du soleil, deux ou trois vahinés. « Les femmes sont lascives au soleil redouté… »

Brel, Gauguin, le temps s’immobilise et l’histoire, dirait-on, se répète. Par la « goélette » qui assure la liaison avec Tahiti, le premier fit venir ici un orgue électrique pour travailler à ses futures chansons, le second un harmonium dont il jouait volontiers même s’il s’avouait piètre musicien. Le peintre s’accompagnait aussi à la guitare ou à la mandoline, on l’a dit, pour chanter en privé. Par exemple une chanson tahitienne dont il emprunterait le titre pour l’une de ses sculptures en pierre, Oviri (le sauvage), avant de demander qu’elle figure sur sa tombe :  « Mon cœur est pris par deux femmes / Qui se sont tues / Alors que, proches et éloignés, / Mon cœur et ma flûte chantent… »

« Mon cœur est pris par deux femmes / Qui se sont tues / Alors que, proches et éloignés, / Mon cœur et ma flûte chantent… »

Autres cousinages étonnants entre les deux grands voyageurs (Gauguin aussi se rendit aux Antilles et à Panama), leur propension pour l’un à parler de peinture à propos de la chanson (« les mots ont des couleurs », disait par exemple Brel qui se comparait souvent à « un peintre flamand qui écrit des scènes, et qui les chante »), et pour l’autre à parler de musique au sujet de la peinture : « Mes chiens rouges, mes ciels roses sont voulus absolument ! Ils sont nécessaires et tout dans mon œuvre est calculé, médité longuement. C’est de la musique, si vous voulez ! J’obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, avec le prétexte d’un sujet emprunté à la vie ou à la nature, des symphonies, des harmonies, ne représentant rien d’absolument réel, au sens vulgaire du mot, n’exprimant directement aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la musique fait penser, sans le secours des idées ou des images, simplement par des affinités mystérieuses qui sont entre nos cerveaux et tels arrangements de couleurs et de lignes. »

Étonnant, non ? Brel, d’ailleurs, ne manquait pas d’évoquer Gauguin avec son ami toubib de Tahiti, Paul-Robert Thomas, qui rapportera ces réflexions dans son livre de souvenirs : « Il est parti en Polynésie pour vivre ses rêves d’enfance.  Il suffit de regarder le simple émouvant de ses traits et le désordre apparent de ses couleurs. Seule l’âme de l’enfant qui reste chez l’adulte qu’il devient, est capable de peindre un cheval en vert ou en rouge. » Alors, on aime à penser que tous deux auraient pu boire un coup ensemble dans ce « Magasin Gauguin », ainsi appelé à présent parce qu’on dit que le peintre s’y ravitaillait en vivres… et en alcools ! Jacques Brel (s'adressant toujours à Paul-Robert Thomas) : « À la saison des pluies, il faut un cheval ou une Jeep à quatre roues motrices pour se déplacer. Les ornières sont profondes. On s’enlise à chaque instant. On cahote. Ma Toyota a bien du mal à remonter la pente qui va du Chinois, l’épicerie d’Atuona où Gauguin allait également faire ses emplettes, jusqu’à la maison, qui est à huit cent mètres de là. C’est une expédition ! »

Il suffit de regarder le simple émouvant de ses traits et le désordre apparent de ses couleurs. Seule l’âme de l’enfant qui reste chez l’adulte qu’il devient, est capable de peindre un cheval en vert ou en rouge. » Alors, on aime à penser que tous deux auraient pu boire un coup ensemble dans ce « Magasin Gauguin », ainsi appelé à présent parce qu’on dit que le peintre s’y ravitaillait en vivres… et en alcools ! Jacques Brel (s'adressant toujours à Paul-Robert Thomas) : « À la saison des pluies, il faut un cheval ou une Jeep à quatre roues motrices pour se déplacer. Les ornières sont profondes. On s’enlise à chaque instant. On cahote. Ma Toyota a bien du mal à remonter la pente qui va du Chinois, l’épicerie d’Atuona où Gauguin allait également faire ses emplettes, jusqu’à la maison, qui est à huit cent mètres de là. C’est une expédition ! »

Gauguin, lui, habitait presque en face du « Chinois », là où on a retrouvé son puits, celui où il faisait rafraîchir son absinthe, là où l’on a reconstitué aujourd’hui sa Maison du jouir (dont le simple nom inscrit sur le fronton, au-dessus de l'escalier, le fit vouer aux gémonies par le curé du cru : mais qu’est-ce qu’il en savait, le bougre, et qui donc lui avait dit, qu’il n’y a pas de peintre maudit en paradis ?!) et bâti un centre culturel de la plus belle eau. Celui-ci rassemble des documents biographiques, des lettres pleines d’enseignements sur le comportement chevaleresque de notre homme, et propose l’ensemble de ses toiles peintes en Polynésie (en fait des copies d’un faussaire de talent tout droit sorti de la prison de la Santé !). Tout ici concourt décidément à vous immerger dans le bain de l’aventure, de l’inattendu et de l’extraordinaire.

Alors, quand on visite sa maison – ouverte rien que pour nous, ma chère et tendre et moi ! – et qu’on découvre L’Or de leur corps à l’endroit même où le peintre maudit donna vie à cette toile sublime, dans son atelier du premier étage, juste après l'étroit vestibule où se trouvait son lit, on a l’impression de se noyer dans la peinture et la chanson à la fois. Avec Gérard Manset pour guide et Jacques Brel pour éternel voisin : « L’esprit des morts veille / Qui frappe à la porte / Et toi allongé dans ton demi-sommeil / Et l’or de leur corps / Partout t’accompagne / […] D’où venons-nous / Que sommes-nous / Où allons-nous... ? »

1-Sa fille, Flora Tristan-Moscoso (la grand-mère de Paul), marquerait plus tard l’histoire du féminisme en France par ses actions et ses écrits, dont Pérégrinations d’une paria (1838), avant qu’un autre de ses ouvrages, L’Unité ouvrière (1843), ouvre la voie à un socialisme internationaliste. « Il n’est peut-être pas de destinée féminine, dira André Breton, qui, au firmament de l’esprit, laisse un sillage aussi long et aussi lumineux. » Et dans L’Odyssée de Flora Tristan, le grand écrivain péruvien Mario Vargas Llosa abonderait dans ce sens, non seulement « parce que dans le vaste catalogue des promoteurs des utopies sociales au dix-neuvième siècle, Flora Tristan est la seule femme, mais surtout parce que sa volonté de reconstruire la société sur des bases entièrement nouvelles est née de son indignation devant la discrimination et la servitude dont étaient victimes les femmes de son temps, ce qu’elle éprouva, comme bien peu, dans sa propre chair ». Belle hérédité pour un peintre qui, lui aussi, se distinguerait par son combat contre les injustices et les abus de pouvoir dont les Marquisiens étaient victimes…

(À SUIVRE)

/image%2F1490260%2F20221111%2Fob_43f924_banniere11112022.gif)