Ne me quitte pas (épilogue, 1/3)

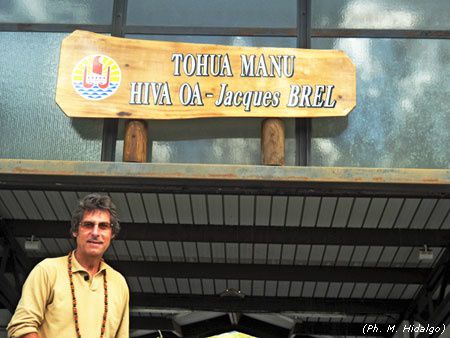

Voilà. Le temps est venu de quitter le Grand Jacques… Ce n’est pas sans difficulté ni émotion, on l’imagine aisément à la lecture des épisodes précédents ; ce n’est pas non plus sans regrets, tant il me resterait à dire sur sa vie et ses projets en Polynésie. Mais tout a une fin et il faut se résoudre à mettre un point final à ce récit vécu, né d’un voyage longtemps rêvé. Voici donc, en trois volets successifs, l’épilogue de ce grand reportage, car on a beau se dire (et le ressentir de façon presque tangible) qu’aux Marquises le temps s’immobilise, il ne s’arrête pas pour autant : il passe aussi… et vient alors le temps de repartir. Le Twin Otter nous attend sur le tarmac de cet aérodrome de poche qu’en octobre 2008, pour le trentième anniversaire de sa disparition, on a baptisé « Tohua Manu Jacques-Brel » : Aéroport Jacques-Brel…

La maladie l’avait repris au printemps 1978, récidive diagnostiquée vers le 20 juillet à Papeete par le professeur Lucien Israël, célèbre cancérologue venu donner une conférence à Tahiti, qui lui proposa de l’admettre sans tarder dans son service, à l’hôpital franco-musulman de Bobigny. Quelques jours plus tôt, Jacques et la Doudou avaient quitté le sol d’Hiva Oa pour la dernière fois, sur un vol d’Air Polynésie. Le 27, ils décollaient de l’aéroport de Faaa dans un DC10 d’UTA (où, coïncidence, voyageaient aussi Caroline de Monaco et son époux, de retour de lune de miel, et le navigateur Alain Colas !) pour un traitement de la dernière chance… Et justement, après un mois et demi de radiothérapie, voilà le mal qui régresse, la tumeur au poumon qui se réduit considérablement... au point que, dans la seconde quinzaine de septembre, Jacques se met à nourrir de nouveaux projets d’avenir.

C’était sans compter, hélas, sur les paparazzi : une nuit, déguisés en infirmiers, appareils photo sous leurs blouses, ils entrent dans sa chambre d’hôpital pour le photographier sur son lit de douleur ! Le professeur Israël et Charley Marouani ont confirmé la suite : dégoûté, Jacques retira lui-même ses perfusions et prit la décision irrévocable de quitter l’hôpital pour se réfugier en Suisse. Il chargea Maddly d’appeler Jean Liardon, son ami pilote, pour le prier de venir les chercher en avion au Bourget. Oui, tout aurait pu se passer autrement sans les paparazzi, toujours eux, qui le pistèrent ensuite de l’hôpital jusqu’à l’aéroport, l’obligeant, dans l’attente que Liardon atterrisse, à se dissimuler dans une pièce climatisée où il allait attraper froid. Or, Jacques était alors sous anticoagulants après avoir été victime d’une phlébite…

Un document exceptionnel : Jacques Brel se présente lui-même, en 1959, dans un cabaret de Montmartre

où il se produisait régulièrement, le Tire-Bouchon, et présente son pianiste Gérard Jouannest ainsi que

Georges Rovère, son premier secrétaire et homme à tout faire (avant qu’un autre Georges, dit Jojo,

ne le remplace bientôt…) : c’est « monsieur l’administrateur, dit-il, celui qui s’occupe d’arranger

tous les ennuis ; quand il n’y en a pas, il en crée… »

Quinze jours plus tard, le 6 octobre, ayant le plus grand mal à respirer, il était rapatrié d’urgence par le même Liardon et ramené aussitôt à l’hôpital de Bobigny. C’est là, dans la chambre 305, que Jacques Brel allait décéder, le 9 octobre 1978 à trois heures et demie du matin ; non pas de cette maladie dont on n’ose dire le nom mais d’une embolie pulmonaire… Outre Maddly et Miche, qu’on verra en pleurs dans les bras l’une de l’autre, et quelques membres de la famille proche dont ses filles Chantal, France et Isabelle, rares sont les amis qui ont eu le courage de venir s’incliner ou se recueillir devant sa dépouille mortelle : en particulier Barbara et Juliette Gréco (qu’il avait revues un an plus tôt pendant l’enregistrement de son album), Gérard Jouannest et François Rauber… et puis, bien sûr, le fidèle Charley Marouani qui fut son imprésario dès ses premières années parisiennes, quand Jacques chantait encore dans les cabarets.

Lino Ventura, qui avait dîné avec lui et leurs compagnes respectives quelques semaines auparavant (et lui avait promis, semble-t-il, de se rendre bientôt à Hiva Oa), et Brassens, qui avait manqué ce dîner et pensait le retrouver prochainement, ont préféré garder de lui le souvenir d’un homme debout : « Paul Fort disait : “Il faut nous aimer sur terre / Il faut nous aimer vivants / Ne crois pas au cimetière / Il faut nous aimer avant”. » Citation rappelée alors par le bon Georges qui, accablé de chagrin, s’est néanmoins forcé à lui rendre un bref mais éloquent hommage : « Pour le moment, dans la chanson, je crois que Jacques Brel est l’être le plus important qui soit… »

Le 12 octobre, convoyé seulement par la Doudou et l’ancien imprésario du chanteur, le cercueil était embarqué à bord d’un long courrier, puis transporté de Tahiti jusqu’à Hiva Oa sur l’appareil d’Air Polynésie piloté par Michel Gauthier, l’un des deux instructeurs de Jacques, du temps où il volait à travers les îles de la Société et les Tuamotu pour revalider sa licence (voir « Brel-3 »), et l’un de ses invités permanents chez lui le lundi à dîner lorsqu’il faisait escale à Atuona. Le 13 octobre en fin de matinée, tout le village était présent au cimetière du Calvaire où Jacques avait demandé à être enterré. Sa tombe avait été creusée à la droite du grand Christ en croix, Gauguin reposant depuis le 3 mai 1908 à sa gauche. Les deux (bons) larrons d’Hiva Oa…

Gauguin avait 55 ans à sa mort, Jacques Brel seulement 49. Mais « ce qui compte dans une vie, avait déclaré celui-ci en 1971, ce n’est pas la durée d’une vie, c’est l’intensité d’une vie. » Gauguin, Brel ? Impossible de n’être pas frappé, au-delà du temps, par leurs nombreux points communs en ces mêmes lieux. Surtout, ils ont tenté tous deux, avec générosité et compassion, d’améliorer le sort des habitants de leur île d’adoption – Brel avec davantage de succès que son illustre prédécesseur, plus radical compte tenu de l’époque et des conséquences de la colonisation et de l’évangélisation sur le mode de vie ancestral des Marquisiens.  L’un, révolté par les conditions de vie réservées aux autochtones, et l’autre, par l’abandon dont ils faisaient l’objet de la part du pouvoir central de Tahiti aux plans culturel et sanitaire, déployèrent une grande énergie pour leur venir en aide. Quitte à se heurter (frontalement dans le cas de Gauguin, adversaire des lois iniques imposées aux Marquisiens ; de façon plus tolérante, mais non sans aplomb ni colère, dans celui de Brel) aux représentants de l’autorité légale et religieuse.

L’un, révolté par les conditions de vie réservées aux autochtones, et l’autre, par l’abandon dont ils faisaient l’objet de la part du pouvoir central de Tahiti aux plans culturel et sanitaire, déployèrent une grande énergie pour leur venir en aide. Quitte à se heurter (frontalement dans le cas de Gauguin, adversaire des lois iniques imposées aux Marquisiens ; de façon plus tolérante, mais non sans aplomb ni colère, dans celui de Brel) aux représentants de l’autorité légale et religieuse.

Pour mémoire, ces simples et innocentes anecdotes (en apparence seulement pour le peintre, car de graves conséquences s’ensuivront) relatives à leurs démêlés respectifs avec la gendarmerie locale.

1902. Paul Gauguin a déjà eu maille à partir avec le gendarme, un brigadier dénommé Charpillet. Celui-ci n’a pas digéré, entre autres actions de « désobéissance civique », le fait que le peintre ait incité les « indigènes » à refuser de payer l’impôt sur les routes, décidé à Papeete… alors qu’il n’y a pas de routes à Hiva Oa ! Un soir, il tient sa vengeance. Voyant Gauguin circuler avec sa carriole tirée par un cheval dans l’unique rue d’Atuona, une simple chaussée en terre battue, Charpillet lui ordonne de s’arrêter. Pierre Berruer, biographe de Gauguin (Le Bon Dieu n’a pas d’oreilles, op. cit.), a reconstitué le dialogue entre les deux hommes :

« Vous qui êtes tellement au courant des lois, vous ne pouvez ignorer qu’il est interdit de circuler nuitamment sur le territoire français sans dispositif d’éclairage.

– C’est tout ce que vous avez trouvé ? Enfin, Charpillet, c’est la seule voiture de l’île !

– Cela ne vous dispense pas d’appliquer les règlements. Je vous dresse procès-verbal… Et par la même occasion, je vous signale, amicalement, qu’un rapport sur vos agissements est envoyé à l’administrateur. »

Quinze jours plus tard, le gendarme se présentait à la Maison du jouir, exhibant un ordre de saisie pour non-paiement du procès-verbal…

1978. Jacques Brel avait plus souvent qu’à son tour l’occasion d’être agacé par les tracasseries de l’administration, tant à son encontre en qualité de ressortissant étranger qu’à celle des Marquisiens. Venant de se faire livrer une moto Suzuki, pour se déplacer plus facilement, seul ou avec Maddly, sur les pistes de l’île, il apprend un jour que la gendarmerie a rendu obligatoire le port du casque. À l’époque, la circulation est quasiment nulle à Hiva Oa du fait que les seules routes existantes (en l’attente du bétonnage de quelques pistes entrepris depuis peu par la commune) sont de simples chemins de terre, souvent des pistes cavalières, qui exigent de rouler lentement.

Document (suite) : Jacques chante Ne me quitte pas en piano-voix, en 1959 au

Tire-Bouchon, accompagné par Gérard Jouannest.

Alors, pour signifier son mécontentement, il va trouver son ami postier Fiston Amaru (celui qu’il appelle affectueusement « vieux pédé » alors qu’il n’est ni vieux ni homosexuel) avec son 4x4 Toyota, « qui était d’un vieux modèle avec marchepied de chaque côté », et lui demande de prendre le volant. Et voilà notre homme debout sur l’un des marchepieds, coiffé d’un casque de chantier, passant et repassant bruyamment devant la gendarmerie, gesticulations à l’appui et peut-être bien, en tout cas on se plaît à l’imaginer, force jurons destinés à la maréchaussée ! « C’était du temps du remplaçant d’Alain Laffont [le gendarme en poste quand l’Askoy est entré en baie de Tahauku], a précisé Fiston à Eddy Przybylski (La Valse à mille rêves, op. cit.), confirmant ce tableau particulièrement cocasse dont on se souvient encore dans ce village perdu en plein Pacifique. Jacques avait trouvé ce moyen-là pour protester. » Brel, motard en colère à Hiva Oa…

De Gauguin, Jacques Brel disait qu’il était parti en Polynésie pour peindre ses rêves d’enfance. « Seule l’âme de l’enfant qui reste chez l’adulte qu’il devient, expliquait-il, est capable de peindre un cheval en vert ou en rouge. » De fait, c’est à Tahiti et à Hiva Oa que Paul Gauguin se libéra totalement de toutes les contraintes académiques : « J’ai voulu établir le droit de tout oser. » C’est en Polynésie aussi que Brel, touchant le rivage d’Hiva Oa pour se reposer le temps d’une escale et finalement installé à demeure sans l’avoir prémédité, y réalisa l’essentiel de ses rêves d’enfant, à la fois Mermoz, Saint-Ex et chevalier errant au service des autres dans le ciel agité des Marquises. Mais surtout, c’est là qu’il s’y accomplit lui-même, tel un papillon sortant de sa chrysalide. Sans les Marquises, Jacques Brel serait resté ce qu’il était déjà : l’un des plus grands artistes de l’histoire de la chanson, certes… mais rien d’autre que cela : un auteur, un compositeur et un interprète. Aux Marquises, sans être le Bon Dieu pour autant (d’ailleurs, a-t-on jamais vu celui-ci jurer autant que Brel a pu le faire dans ce paradis terrestre ?), il est devenu bien plus, et beaucoup mieux : il est devenu un Homme.

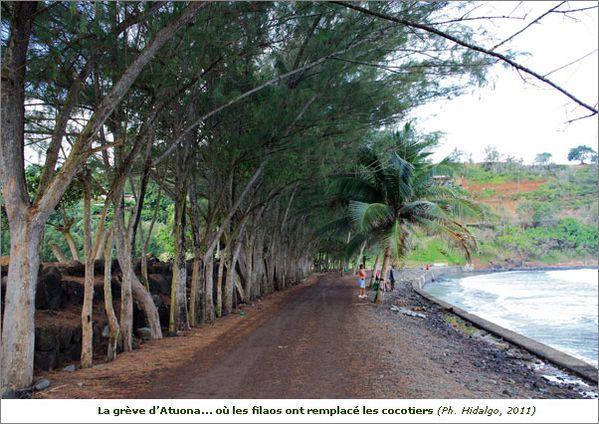

Janvier 1903. D’un côté du village d’Atuona, se jetant dans l’océan et s’enfonçant en amont dans la vallée profonde, au pied des monts Temetiu et Feani, coule une petite rivière semée de rochers, la rivière Makémaké (voir « Brel-11 »). Elle coupe en la submergeant l’une des rues du « centre-ville », non loin de l’établissement Sainte-Anne et du terrain d’un demi-hectare que Gauguin a acheté à l’Évêché pour y construire sa provocatrice Maison du jouir. Un soir, un cyclone s’abat sur Hiva Oa, gonflant la rivière Makémaké au point que le lendemain matin, après une nuit d’épouvante où les éléments déchaînés ont emporté la plupart des cases et noyé la vallée, la Maison du jouir, bâtie sur pilotis, est comme une île au milieu d’un immense lac ; seuls, dans les alentours, surnagent la gendarmerie et le magasin Varney. Le calme revenu, Atuona n’est plus que ruines et désolation. Tioka, l’un des deux charpentiers marquisiens qui ont construit l’habitation du peintre, devenu son ami, est désespéré. « Je n’ai plus rien ! lui dit-il. Plus de maison, plus de terrain. Le cyclone a cassé les arbres. Il y a des rochers partout… » Et Gauguin, avec son naturel généreux, de lui répondre : « Ne t’en fais pas. Dès que l’on pourra, je te donnerai une parcelle de ma propriété, avec un acte en bonne et due forme. Tu reconstruiras une belle case près de la mienne… »

Octobre 2011 : nous venons de quitter la Maison du jouir pour atteindre la rivière Makémaké qui n’est plus, à cet endroit du village, qu’un ruisseau peu profond. Des enfants y jouent, sans crainte de se tremper ni de mouiller leurs vélos ; joyeux et charmants, à l’image de la population polynésienne dans son ensemble. Je leur glisse quelques mots, leur parle de l’école Sainte-Anne où je suis passé la veille… « Dis m’sieu, lâche spontanément un gamin souriant vêtu d’un maillot de l’Inter de Milan et tenant une bicyclette bien trop grande pour lui, tu connais Jacques Brel ? » Si je connais Jacques Brel ?! Je suis venu tout exprès marcher sur ses pas – trente-quatre mille kilomètres aller-retour – et voilà qu’en arrivant dans son île au trésor, le premier gosse qui m’aborde, c’est pour m’interroger à son sujet…

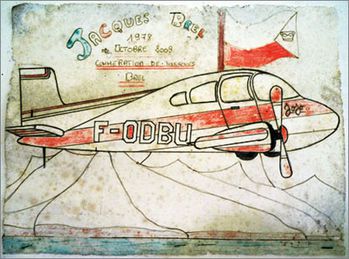

À proximité immédiate trotte un vieux cheval en liberté : sa robe est fauve, pas blanche, désolé monsieur Gauguin ! La rivière, elle, est bruyante, mais à peine plus que le gamin qui veut absolument m’entretenir du Grand Jacques. « C’est un chanteur qui vivait ici, il avait un avion… Et, tu sais, à l’école, on nous a demandé de faire des dessins sur lui, sur ses chansons. » Un instant, j’ai cru entendre le Petit Prince : « Dessine-moi un mouton… » En fait, le minot, qui aurait pu être son frère du bout du monde, m’a dit fièrement : « Moi, j’ai dessiné son avion ! »

Ça m’a rappelé ce que me disait quelques jours plus tôt un habitant de Nuku Hiva, Jean-Claude Tata, qui avait rencontré Jacques Brel plusieurs fois quand il se posait à Ua Pou, son île natale : « Je n’avais que dix ans, mais je m’en souviens bien. Sa venue était toujours un événement. Surtout qu’il était gentil et drôle, très souriant, toujours habillé de blanc : il était content qu’on s’intéresse à son avion… J’ignorais que c’était un chanteur, à l’époque, pour nous c’était le popaa qui transportait le courrier et les malades… Une chose m’a frappé, rétrospectivement, quand je l’ai vu pour la première fois dans un film, c’était L’Emmerdeur, dans les années quatre-vingt : il était beaucoup plus maigre que dans mon souvenir… »

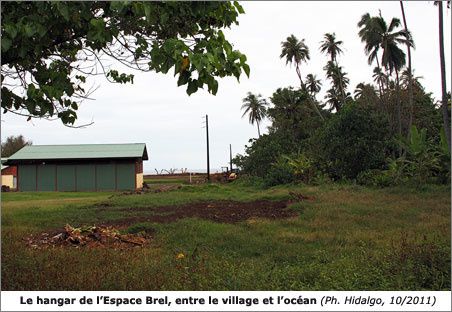

Retour à Hiva Oa : je m’apprête à demander à mon petit interlocuteur si ces dessins avaient une destination particulière, mais il me devance : « Si tu veux, tu peux les voir là-bas, avec son avion. » Ce faisant, il me désigne du doigt un hangar vert au toit de tôle ondulée qui ne paye pas de mine. Il est situé dans un espace dégagé entre la rue principale et l’océan. Juste derrière le complexe sportif, avec son stade municipal, là où s’élevait jadis une forêt de cocotiers…

[À SUIVRE : épilogue 2/3]

_________

« SUR LES TRACES DE JACQUES BREL », récit de Fred Hidalgo (illustrations sauf mentions contraires de F. et Mauricette Hidalgo ; rappel des chapitres précédents : 1. Le Voyage aux Marquises (18 novembre 2011) ; 2. Sa nouvelle adresse (26 novembre) ; 3. Si t’as été à Tahiti… (3 décembre) ; 4. Touchez pas à la mer ! (8 décembre) ; 5. Aux Marquises, le temps s’immobilise (13 décembre) ; 6. Si tu étais le bon Dieu… (9 janvier 2012) ; 7. De l’aube claire jusqu’à la fin du jour (29 janvier) ; 8. Et nous voilà, ce soir… (20 février) ; 9. Je chante, persiste et signe… (25 mars) ; 10. Jean de Bruges et « Le voilier de Jacques » (29 mars) ; 11. Quand je serai vieux, je serai insupportable... (3 avril) ; 12. Et tous ces hommes qui sont nos frères... (4 avril).

/image%2F1490260%2F20221111%2Fob_43f924_banniere11112022.gif)

Très sincèrement je pense que personne d’autre que vous n’aurait pu exprimer si clairement aux Grenoblois que l’association de nos deux noms n’était pas ce soir-là une rencontre de hasard. »

Très sincèrement je pense que personne d’autre que vous n’aurait pu exprimer si clairement aux Grenoblois que l’association de nos deux noms n’était pas ce soir-là une rencontre de hasard. »

Puis les spectateurs eux-mêmes, auxquels il offrait souvent une chanson nouvelle, finalisée le jour même et mise en forme, pendant la balance, juste avant le récital ! Une méthode qui lui permettait ensuite d’entrer en studio pour enregistrer des chansons certes inédites en album mais largement éprouvées en scène (où il avait tout loisir, au besoin, de les peaufiner jour après jour, selon la façon dont elles étaient reçues par le public).

Puis les spectateurs eux-mêmes, auxquels il offrait souvent une chanson nouvelle, finalisée le jour même et mise en forme, pendant la balance, juste avant le récital ! Une méthode qui lui permettait ensuite d’entrer en studio pour enregistrer des chansons certes inédites en album mais largement éprouvées en scène (où il avait tout loisir, au besoin, de les peaufiner jour après jour, selon la façon dont elles étaient reçues par le public).

C’est probablement tout le contraire : entrée par effraction dans sa tête – il l’entendait du soir au matin comme on « matraque » un tube à la radio –, Jacques ne devait plus la supporter.

C’est probablement tout le contraire : entrée par effraction dans sa tête – il l’entendait du soir au matin comme on « matraque » un tube à la radio –, Jacques ne devait plus la supporter.